Stefano Pasquini

Buonconte da Montefeltro fu il comandante delle truppe ghibelline alla battaglia di Campaldino. Dante lo incontra nel canto V del Purgatorio, nell’Antipurgatorio, fra le anime di morti violentemente, e gli riserva un trattamento di grande riguardo. Prima infatti gli fa raccontare il modo in cui, al termine della battaglia, trovò la morte, poi lo fa salvare da un angelo e infine rende omaggio al suo povero corpo con versi di straordinaria suggestione. Viene allora da porsi una domanda cruciale: per quale motivo, fra tutti i personaggi della battaglia, Dante scelse di rappresentare nella Divina Commedia soltanto Buonconte da Montefeltro, che era anche il comandante della parte avversa?

Buonconte da Montefeltro, probabilmente nato ad Arezzo nel 1250, era espressione del fior fiore della cavalleria italiana. Apparteneva ad un’antica famiglia nobiliare, che risiedeva a Montefeltro, l’odierna San Leo. I Montefeltro furono poi scomunicati dal Papa e cacciati dalla loro città. Fu allora che Buonconte prese contatto con i ghibellini aretini.

L’11 giugno 1289, si può immaginare il giovane Dante sulla piana di Campaldino, a 24 anni, mentre se ne stava immobile, alla sua prima battaglia, sul suo cavallo, in prima linea, vestito con le armi dei feditori, mentre osservava lo schieramento nemico, in quella giornata afosa, con il sole che scintillava nel cielo. Improvvisamente vide partire i 12 paladini che caricavano proprio verso di lui, seguiti a ruota da altri trecento cavalieri lancia in resta. Deve essere stato un momento che ha segnato la sua vita. Infatti Leonardo Bruni scrive che il poeta "in quella battaglia memorabile e grandissima, che fu a Campaldino, lui, giovane e bene stimato, si trovò nell’armi combattendo vigorosamente a cavallo nella prima schiera; dove portò gravissimo pericolo", e cita una sua Epistola, dove Dante stesso ammette di aver avuto "temenza molta". Un grande spavento difficile da dimenticare.

Questo può spiegare il motivo per cui Dante scelse Buonconte, per la sua partecipazione ad un momento cruciale della battaglia, che provocò nel poeta quasi un trauma per lo spavento, ma non chiarisce invece le ragioni del trattamento riservato nel poema al condottiero ghibellino.

Per apprezzare la condotta di Buonconte nel combattimento e capire bene anche il punto di vista di Dante, in base alla sua preparazione culturale ed ai suoi valori, è necessario comprendere il significato della battaglia nella civiltà tardo medievale e i motivi per cui lo scontro di Campaldino segnò una svolta importante.

Nel Medioevo la battaglia era come un processo dinanzi al tribunale divino, chi usciva vincitore era stato prescelto da Dio. Il codice cavalleresco imponeva di non ammazzare nobili cavalieri, ma caso mai i fanti, cioè la plebe. Anzi si poteva e doveva uccidere solo uno dei cavalieri, il comandante degli avversari. Dopo di che la pugna terminava, avendo raggiunto il suo scopo.

In Italia però, nella seconda metà del XIII secolo, questa tradizione di battaglia cavalleresca era già stata infranta. Anzitutto nella battaglia di Montaperti del 1250 fu fatta una strage di guelfi, circa 10.000. Nella battaglia di Benevento del 1266 i comandanti francesi avevano dato ordine agli arcieri di colpire i cavalli delle truppe imperiali, mossa considerata molto scorretta all’epoca. La Battaglia di Tagliacozzo del 1268 era terminata col massacro delle truppe imperiali.

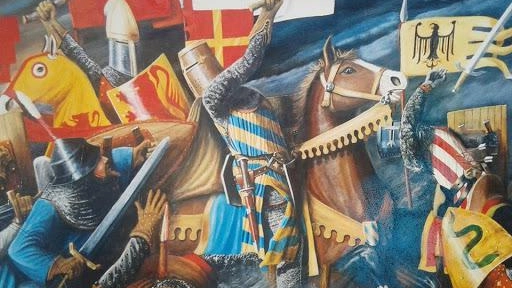

A Campaldino i ghibellini combatterono alla vecchia maniera, cara al codice cavalleresco. Furono indotti a questa scelta sicuramente perché molto inferiori di numero. Buonconte era consapevole che le probabilità di vittoria erano infime, come risulta dal dialogo che si svolse fra lui e Guglielmino Ubertini prima della battaglia. Con tale consapevolezza, avrebbe dunque potuto fare come Guido Novello, non mettersi troppo in mostra, condurre una battaglia prudente, puntando ad una sconfitta ma evitando di essere ucciso. Invece Buonconte cosa fece? L’esatto contrario. Impostò una battaglia alla vecchia maniera, assumendosi il massimo del rischio. Addirittura creò 12 paladini, da lui comandati, davanti a tutta la cavalleria, quasi come una sfida alla morte. Scelse di combattere con l’impostazione tradizionale: sfondare e uccidere il comandante dei nemici fiorentini, Aimeric de Narbonne.

Il cavaliere che Dante vide partire, sulla piana di Campaldino, quasi da solo, lancia in resta, dalle schiere aretine, votato al martirio o ad una vittoria eroica, impersonava tutte le caratteristiche della figura mitica del cavaliere medievale, quasi una reincarnazione del Rolando che perì Roncisvalle.

Il condottiero ghibellino poi arrivò vicino alla vittoria, come ci riferiscono i cronachisti, perché, nonostante la superiorità delle forze avversarie, lui e i suoi cavalieri combatterono in modo splendido e, se Guido Novello fosse intervenuto, non si sa come sarebbe potuta finire.

Una leggenda casentinese ci narra che ancora oggi, specialmente nelle notti tempestose, fra lampi e tuoni, l’ombra di un cavaliere si aggira per la piana di Campaldino, avvolto in un lenzuolo bianco. È l’anima di Buonconte che vaga indomita poiché il suo corpo non ha ancora trovato una degna sepoltura.