Stefano Pasquini*

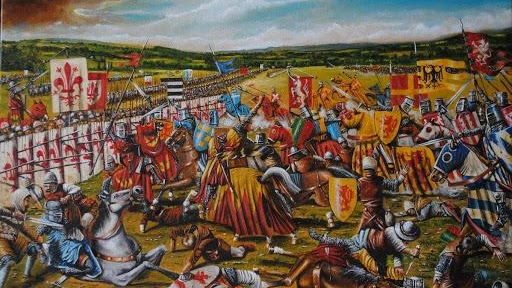

LLa battaglia si svolse l’11 giugno 1289, fra Pratovecchio e Poppi, nella piana di Campaldino, sul lato sinistro dell’Arno, vicino alla Chiesa di Certomondo.

I fiorentini ed i loro alleati erano dotati di 1.600 cavalieri, 10.000 fanti, fra i quali una nutrita truppa dei balestrieri, che venivano difesi dai fanti muniti di palvesi, che erano grandi scudi di vimini ricoperti di cuoio, molto alti, anche 1,80 m.

Lo schieramento ghibellino si presentava numericamente inferiore: 800 cavalieri e 8.000 fanti. L’unico punto di vantaggio della parte aretina consisteva nella maggiore esperienza e abilità dei cavalieri, comandati da Buonconte da Montefeltro, grandissimo condottiero, alto, forte, con notevole esperienza di guerra.

Barone de’ Mangiadori fu probabilmente il personaggio più importante della battaglia perché dettò la strategia vincente dell’esercito guelfo.

Il Compagni ricorda il suo discorso prima del combattimento, nel quale raccomandò le truppe di evitare assalti alla vecchia maniera cavalleresca, ma di aspettare il nemico senza muoversi.

Questo discorso è illuminante perché illustra l’evoluzione della tattica militare. Il Mangiadori registrava il cambiamento dal tradizionale tipo di battaglia cavalleresco, nel quale bastava sfondare al primo attacco per avere probabilmente guadagnato la vittoria finale, ai moderni combattimenti, dove invece lo scontro era diventato più feroce e la vittoria poteva essere assicurata a chi resisteva di più. Questo era dovuto anche all’introduzione di nuovi tipi di arma, come l’arco e la balestra. Per questo, il Mangiadori consigliò la tattica difensiva: le battaglie oggi "vinconsi per stare bene fermi. Il perché io vi consiglio, che voi stiate forti, e lasciateli assalire".

L’11 giugno di mattina gli eserciti si schierarono sul campo di battaglia. Era una giornata afosa e sicuramente i militi venivano continuamente infastiditi da mosche e tafani.

Gli aretini avevano deciso di attaccare per primi sfruttando la maggiore capacità dei propri cavalieri. Era da poco scoccata l’ora terza (le 9 del mattino) quando partirono per primi i 12 paladini, con in testa Buonconte, seguiti dai 300 cavalieri della prima linea e dietro gli altri cavalieri ed i fanti.

L’attacco era diretto al centro dello schieramento avversario con l’intenzione di sfondare e magari catturare o uccidere il comandante Aimeric de Narbonne. I fiorentini stettero fermi, seguendo i precetti di Barone de’ Mangiadori. Nella prima fila dello schieramento fiorentino c’era anche Dante, che in quel momento ebbe molta paura, come racconta Leonardo Bruni.

I cavalieri aretini impattarono quindi con veemenza sui feditori fiorentini, seguiti dai fanti. Lo scontro fu violento e le truppe aretine penetrarono profondamente all’interno delle milizie fiorentine, disarcionando numerosi cavalieri, ma non riuscendo a sfondare. Tutte le linee schierate da Barone dei Mangiadori ressero; quindi le truppe aretine si arrestarono e iniziarono i corpo a corpo fra i combattenti.

Intanto però le due ali di fanti fiorentini, schierate accanto alla cavalleria, iniziarono a chiudersi, portando avanti i palvesi, dietro i quali continuavano i lanci dei balestrieri.

Gli aretini stavano finendo in un cul de sac, perdendo tra l’altro continuità fra cavalleria e fanteria, elemento essenziale per mantenere la forza dell’intera milizia, mentre l’esercito fiorentino restava sempre più compatto.

Nonostante tutto ciò la battaglia rimaneva comunque incerta, poiché i cavalieri aretini continuavano a battersi strenuamente e con grande effetto, come riconoscono esplicitamente sia Compagni che Villani.

Allora intervenne la riserva fiorentina. Nonostante gli fosse stato ingiunto di non muoversi senza un ordine, pena la decapitazione, Corso Donati scelse di compiere un atto di insubordinazione, attaccando l’esercito aretino. Il Villani attribuisce il merito della vittoria all’intervento della riserva fiorentina: "fedì i nemici per costa, e fu grande cagione della loro rotta".

In ogni caso Guido Novello, che guidava la riserva aretina, dando per persa la battaglia, decise di non intervenire, ritirandosi all’interno del vicino castello di Poppi, appartenente alla sua famiglia dei Conti Guidi.

Nella stretta dell’esercito fiorentino rimasero uccisi, Buonconte da Montefeltro, suo fratello Loccio, Guglielmo dei Pazzi, tre degli Uberti e quasi tutti gli altri comandanti aretini.

Il vescovo Guglielmino Ubertini, con i suoi 70 anni, miope e zoppo, fu invitato dai suoi soldati a riparare velocemente nel suo castello di Bibbiena. Il vescovo decise invece di restare fino alla fine in battaglia. Leonardo Bruni riporta che avrebbe pronunciato le seguenti parole: "La morte sia comune a me e a costoro, perocché, essendo quello che gli ho condotti al pericolo, mai gli abbandonerò". Il vescovo si gettò allora nella battaglia e fu ucciso con un colpo di picca sulla testa.

Campaldino segnò dunque il tramonto della tradizionale tattica di battaglia, caratterizzata essenzialmente da assalti di cavalleria, e l’affermarsi di nuovi modi di combattimento, basati sull’attesa, sulla predisposizione di molte linee difensive e sull’utilizzo di nuovi tipi di arma,

*Studioso aretino, autore del loibro sui personaggi aretini della Divina Commedia