Attilio

Brilli

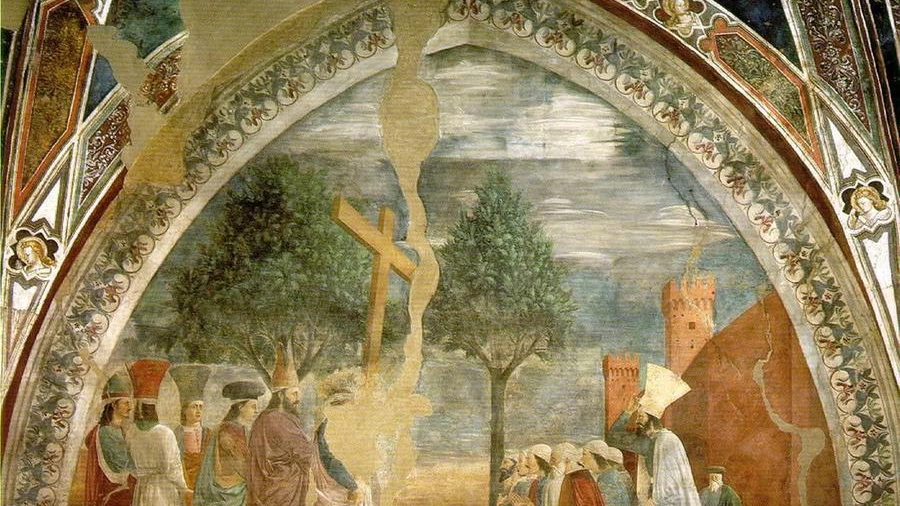

Allorché un narratore, un poeta o comunque un uomo di cultura e di scienza si avvicina a Piero della Francesca ha ben presenti due caratteristiche di fondo concernenti questo pittore. La prima di queste caratteristiche è la sua tarda comparsa nell’orizzonte culturale, vale a dire che Piero è diventato di pubblico dominio solo con il XX secolo. Anteriormente, Piero era considerato "un minore umbro", come recitano guide e manuali. Il secondo aspetto che lo caratterizza è l’estrema concentrazione delle sue opere maggiori nel raggio di un centinaio di chilometri, tanto che il mondo britannico ha coniato il così detto "the Piero della Francesca trail", cioè la pista di Piero che si svolge da Arezzo con il ciclo della Vera Croce, Monterchi con la Madonna del Parto, Sansepolcro con la Resurrezione, Urbino con la Flagellazione, e l’eventuale aggiunta di Rimini con l’affresco di Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Se poi, in particolare, prendiamo in considerazione La ricchezza, il poemetto che Pier Paolo Pasolini dedica a Piero negli anni 1955-1959, occorre avere ben presenti le reazioni di narratori e poeti che proprio in quegli stessi anni si soffermano sulle opere del pittore. Prima di ogni altra considerazione va tenuto presente il senso del pellegrinaggio che l’ubicazione delle opere di Piero suggerisce a Pasolini, il quale parla di "luoghi persi nel cuore campestre d’Italia", con accenti analoghi a quelli espressi nel 1951 da Kenneth Clark, storico dell’arte che mantiene vivo lo spirito del viaggiatore, per il quale andare a vedere la Madonna del parto è come rivivere l’esperienza del pellegrino, o da Guido Piovene che nel 1957 parla di San Francesco, ad Arezzo, come l’unica chiesa in Italia in cui i contadini entrano con la bicicletta.

Il termine Ricchezza ha per Pasolini un doppio, antitetico significato. In un senso, essa rappresenta il travolgente sviluppo economico degli anni Cinquanta, gli anni del boom e della modernizzazione dell’Italia. In breve tuttavia la brama di ricchezza diventa il fino primario, se non l’unico, del paese, con il risultato deleterio di annullare ogni altro valore civile, morale, di fede, di tutela del paesaggio, e ogni ideale politico e di convivenza. L’altro significato del termine Ricchezza è la ricchezza del sapere, quello che Pasolini definisce "il privilegio del pensare". E in questo secondo senso la scoperta di Piero della Francesca rappresenta per il poeta la più grande ricchezza che si possa immaginare, perché Piero è il pittore che condensa nella sua arte la civiltà occidentale.

Nel poemetto, Pasolini ricorda di essersi avvicinato a Piero nella maniera più ovvia, sfogliandone le riproduzioni, avvertendo nell’immediato la sconfinata ricchezza del suo messaggio: "c’era dentro la mia anima nata alle passioni, già intero San Francesco in lucenti riproduzioni, e l’affresco di San Sepolcro e quello di Monterchi: tutto Piero, quasi simbolo dell’ideale possesso". Quando poi vede Piero dal vero, in San Francesco, egli ringrazia i grandi maestri che gli hanno dischiuso questo forziere di immensa ricchezza, Roberto Longhi e Gianfranco Contini. Dal duplice senso del termine "ricchezza", deriva il doppio sguardo con cui Pasolini si sofferma sugli affreschi pierfrancescani.

Il poeta sa inquadrare i vari scomparti con grande originalità, perché ha fatto propria e possiede la lezione dei maestri. Così può descrivere in questi termini il riquadro con l’Annunciazione: "un giovincello bruno snodato nei massicci panni, e lei lei, l’ingenua madre, la matrona implume", versi nei quali sembra di cogliere un sentito omaggio alla madre. Oppure basta ricordare la raffigurazione sintetica del Sogno di Costantino: "nella sua cuccetta dorme, come una bianca gobba di collina, l’imperatore". Ma c’è anche lo sguardo di chi non ha avuto il "privilegio del pensare", la "ricchezza del sapere". Si tratta di un povero diavolo dal "minuto cranio", cioè dal cervello non nutrito de non sviluppato, e dallo "sguardo di animale", ingenuo e primitivo, il quale avverte tutta la propria inadeguatezza nei confronti degli affreschi del coro di San Francesco. Egli non ardisce guardare la strana storia narrata su quelle pareti, anzi è come se "una mano gli calcasse in basso il capo" impedendogli di sollevarlo.

Non così si comportano gli altri visitatori, benestanti turisti, ovverosia "gente che ne è padrona, e non piega i ginocchi, dentro la chiesa, non china il capo". Versi, questi ultimi, nei quali s’avverte la presunzione dei borghesi arricchiti che hanno perso ogni valore, compresa la fede o il rispetto per l’arte e la religione degli altri. C’è tuttavia uno scomparto, la Battaglia di Eraclio contro Cosroe, nel quale i due sguardi sembrano coincidere nello stupore estatico dinanzi al cavaliere che infila il pugnale nella gola dell’avversario rovesciato all’indietro: "il braccio azzurrino che sgozzando si alza, da quello che marrone ripara ripiegato". Pasolini ha appreso dai propri maestri che solo imponendo impassibilità e distacco alla rappresentazione delle più tragiche, crudeli vicende umane, si conferisce loro un’assolutezza che esula dai linguaggi e dalle mode del tempo. Una calcolata sapienza, questa, che fa di Piero un classico, un’icona della civiltà occidentale, come sosteneva André Malraux commentando la Flagellazione di Urbino, dove i fustigatori sembrano distratti e il Cristo fustigato assente. Uscendo da San Francesco, Pasolini riprende i versi di apertura del poemetto con i quali si riferiva alla terra aretina parlando di "luoghi persi nel cuore campestre d’Italia", aggiungendovi ora: "dove ha peso ancora il male, e peso il bene". Egli riconosce alla terra di Piero un senso morale che altrove si sta drammaticamente evaporando, ma vi antepone quello "ancora" che suona come un ammonimento.