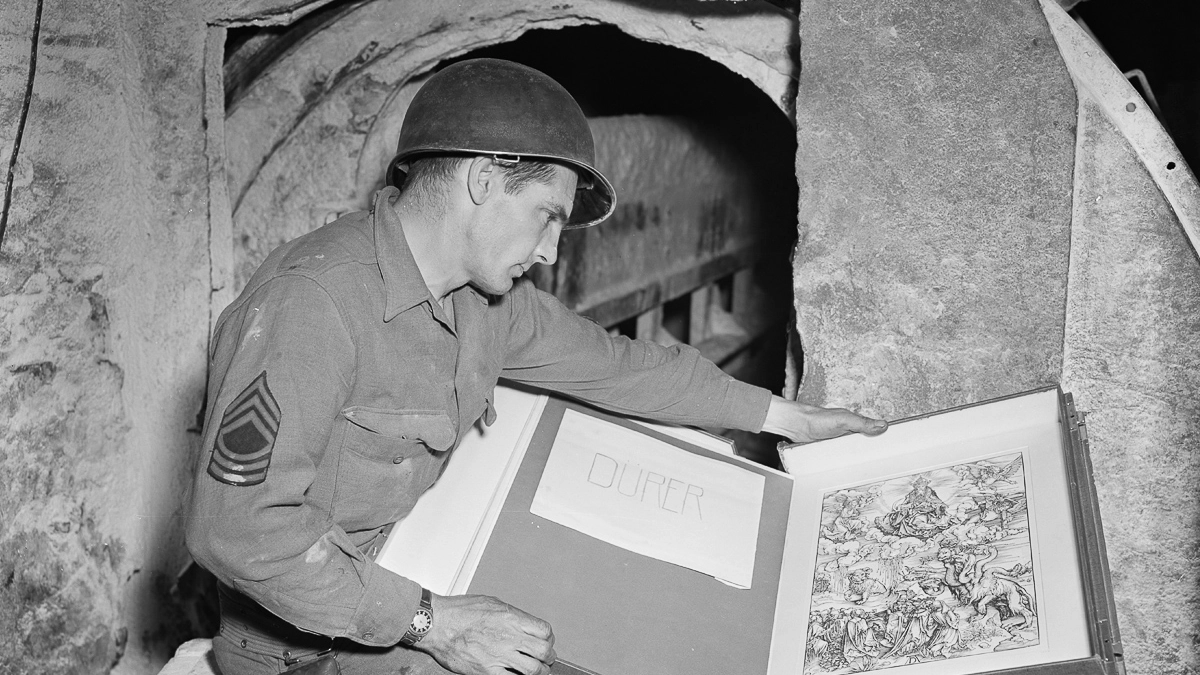

Un Monument Man al lavoro

Arezzo, 6 febbraio 2017 - Ora veniamo a sapere che i maggiorenti di Sansepolcro s’inginocchiavano dinanzi al Cristo risorto dipinto da Piero della Francesca nel Palazzo di Residenza. E non si trattava di un gesto occasionalmente reverenziale, bensì di una genuflessione vera e propria, perché il dipinto sarebbe stato concepito, almeno per un certo periodo, con una specifica funzione liturgica.

Lo ha dimostrato con una documentazione inedita Francesca Chieli, docente di storia dell’arte nel Liceo classico aretino, specificando che dinanzi all’affresco un tempo era appoggiato un altare e che si doveva sopperire di volta in volta all’olio delle lampade. Con ogni evidenza quindi era d’uso celebrare funzioni sacre ai piedi del Cristo e del suo sepolcro in occasioni particolarmente importanti. Non si tratta di una novità di poco conto, se si considera innanzi tutto la penuria di notizie che ci sono pervenute riguardanti Piero della Francesca, la sua opera e i suoi rapporti con la città.

In secondo luogo essa invita a riflettere ancora una volta sul dipinto che, se non è «il più bello» (come diceva Aldou Huxley nel 1925), è sicuramente il più carismatico del mondo. Non credo che la funzione liturgica dell’affresco ne modifichi il carisma che aveva colpito Vasari e che è rimasto per così dire intangibile nel succedersi delle stagioni, con le mutazioni del gusto e delle interpretazioni che ne sono conseguite.

Una netta divisione fra funzioni liturgiche e funzioni di rappresentanza civica è tipicamente moderna. Infatti la sacralità del Cristo risorto non esclude che la raffigurazione del suo corpo sia ispirata agli antichi modelli pagani. Per Huxley, il Cristo risorto avrebbe infatti l’imponenza di un eroe di Plutarco.

Il carisma folgorante e assoluto della figura non viene scalfito nemmeno dalle drammatiche traversie della guerra. È nota la vicenda dell’artigliere delle truppe alleate, Anthony Clarke, che nel 1944, avendo letto il saggio di Huxley, tira un sospiro di sollievo nel constatare l’integrità della «pittura più bella del mondo».

Ma non meno significativo, anche se meno noto, è il racconto dell’americano Frederick Hartt, uno dei più famosi «Monument men», che nel 1944 segue il fronte con il compito di relazionare sullo stato del patrimonio artistico toscano. Hartt ha un’ottima preparazione in storia dell’arte e inoltre, prima della guerra, ha viaggiato in Italia dove, come dice lui stesso, «ha lasciato il cuore».

Giunto ad Arezzo nel settembre del 1944, non trova nessuno che possa riferirgli delle condizioni in cui versano Sansepolcro e la Resurrezione di Piero, con i tedeschi trincerati sulle alture dell’Alpe della Luna che tengono ancora in scacco la valle. Accompagnato da Ugo Procacci e da Mario Salmi, raggiunge Sansepolcro dopo essere rimasto bloccato a lungo a Palazzo del Pero, dove un convoglio britannico si è impantanato nel guadare il Cerfone di cui è andato distrutto il ponte.

Trova la città in pessime condizioni, con le porte urbiche ingombre delle carcasse di autoblindo tedesche mitragliate dagli aerei alleati, varie case medievali distrutte e la grande torre al centro della piazza ridotta ad un cumulo di macerie «alto tre metri». Rintracciato il donzello del Palazzo comunale, Hartt si fa aprire la porta della sala principale e, sospirando di sollievo come pochi giorni prima aveva fatto Clarke, ammira l’integrità dell’affresco che gli appare «in tutta la sua distaccata maestosità».

Le parole di Hartt sono significative perché lasciano trasparire la sua formazione sui saggi di Longhi e soprattutto di Berenson. Il resto della narrazione rivela lo stato d’animo dell’ufficiale americano, di Procacci e di Salmi. «Colti da profonda commozione», prosegue l’ufficiale, «contemplammo la trionfale figura centrale, pacata come una statua alle luci dell’alba, con le aride colline aretine e le nuvole grigie sullo sfondo e i soldati in primo piano con armatura azzurra e lavanda e mantello rosso, addormentati ai piedi del formidabile miracolo».

Poi dopo il «miracolo» del figliolo sarebbe stata la volta di quello della madre. Sullal via del ritorno, Hartt e compagni fanno una deviazione per Monterchi perché vogliono controllare lo stato in cui versa la Madonna del parto, l’affresco che Piero avrebbe dipinto in memoria della madre, nativa del paese. Nella piccola cappella del cimitero, la narrazione si accende di nuovo, perché si deve trovare un muratore per abbattere il muro che era stato eretto per proteggere il dipinto.

Dopo poche picconate, l’affresco erompe con la sua azzurra luminosità e la postura di immobile idolo dal buio temporaneo della teca salvifica. Come in una narrazione che si rispetti, i tre possono riprendere ora la via del ritorno, con la splendida notizia che le opere di Piero in Valtiberina sono rimaste indenni. Se la Resurrezione di Sansepolcro avesse ancora avuto l’altare, sarebbe stato il caso di accendervi più di un cero.

di Attilio Brilli