Claudio

Santori

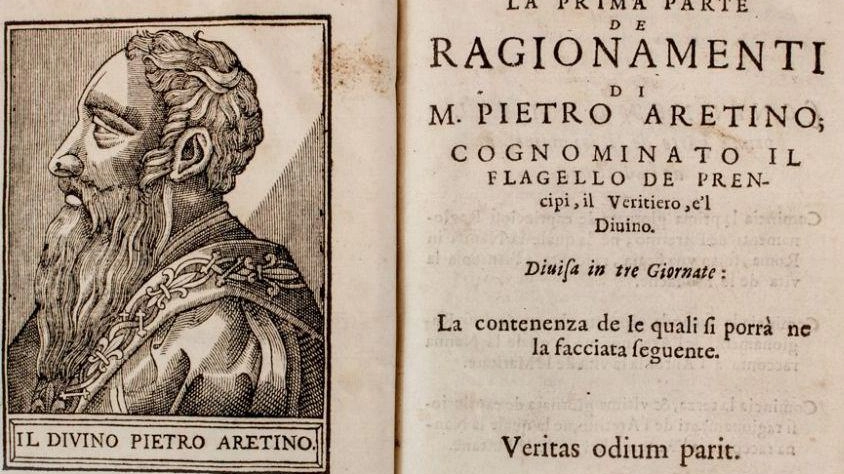

Nato ad Arezzo nel 1492, da umile famiglia (il padre Luca del Buta era un ciabattino, la madre, Margherita, una cortigiana) Pietro Aretino, detto anche semplicemente l’Aretino, morì a Venezia nel 1556, colto da apoplessia nel bel mezzo di una delle fastose cene che soleva offrire agli amici, circondato da un gruppo di fanciulle dette le “Aretine” che erano qualcosa di più che “groupies” perché lo servivano in tutto e per tutto (da una ebbe due figlie e di un’altra, di trent’anni più giovane, si innamorò perdutamente, peraltro non ricambiato). C’è anche lui e campeggia tra gli aretini della Sala dei Grandi, un ritratto di famiglia i cui protagonisti vi stiamo raccontando da mesi. E di lui calza ancora a pennello l’epiteto con cui l’ha immortalato l’Ariosto: “…ecco il flagello dei principi, il divin Pietro Aretino” (Orlando Furioso, 46, 14, 3-4). Pietro è il poligrafo che fece punti di forza della sua penna la calunnia sistematica, la diffamazione e il ricatto. A vent’anni aveva perfettamente assimilato la tecnica compositiva del Petrarca e a 25 ebbe una celebrità improvvisa con le Pasquinate, sonetti satirici contro il malcostume e la corruzione della corte papale in occasione del conclave dal quale uscì eletto il papa Adriano VI.

Le Pasquinate continuavano gli antichi libelli diffamatori anonimi che si apponevano alla statua di Pasquino vicino a Piazza Navona. Poligrafo si è detto: in effetti scrisse di tutto: è sua la più bella tragedia del secolo, l’Orazia, e le sue commedie sono esemplari del genere: il Filosofo, il Marescalco, la Talanta, la Cortigiana. A proposito di cortigiane, il suo capolavoro sono i Ragionamenti: pepati colloqui fra la prostituta anziana e la giovane figlia alla quale svela i segreti e gli espedienti del mestiere più antico del mondo. E poco importa se intere pagine sono rubate a Luciano di Samosata senza citarlo perché i nomi stessi sono capolavori: Nanna la madre, Pippa la figlia! Del tutto privo di scrupoli, inseguendo il cappello cardinalizio scrisse anche trattati di devozione: la Passione di Gesù, l’Umanità di Cristo, la Vita di Caterina Vergine, la Vita di Maria Vergine.

Insomma fu tragico, comico, laudatorio, epico, lirico, agiografico, osceno e ricattatorio a seconda delle circostanze e tenendo come target solo il suo tornaconto in termini di fama, potere e quattrini. Una penna instancabile che non aveva mai requie: così allo slancio epico segue una composizione lirica; al pezzo tragico e sublime, il pezzo canagliesco e osceno. Quella dell’Aretino è una polemica continua e ininterrotta contro i miti e i valori dell’epoca: il petrarchismo, il platonismo e la costruzione accademica del verso, l’uso accademico della parola.

Pietro si pone contro tutto questo: la sua è la satira distruttiva del pedante che è la degenerazione dell’umanista, la stanca ripetizione di atteggiamenti privi di ogni sostanza. La sua è un’antiretorica che però, propria per la sua pervicace sistematicità finisce col diventare una sorta di retorica dell’antiretorica nel momento in cui scade nel plebeo, nel canagliesco, e nell’osceno in maniera assolutamente gratuita. Questo gli permette tuttavia di avere grandi amicizie nel gotha letterario, artistico e politico dell’epoca. Basti ricordare che se lo tenevano buono Tiziano, il Sansovino l’Ariosto e il Bembo, nonché addirittura Francesco I e Carlo V: sarebbe come dire oggi Biden, Putin e Macron! La satira di Pietro Aretino anticipa quella ovviamente più alta e ideologicamente fondata di un Giordano Bruno e di un Galileo. Tiziano gli ha fatto due ritratti, di cui quello della collezione Flick di New York lo attesta meno interessato all’aspetto esteriore, come si vede anche dal fatto che non ci tiene più a tingersi la barba.

La pubblicazione dei “Sonetti lussuriosi” creò grossi problemi a Pietro, anche vittima di un attentato ordinato dalla Curia: gravemente ferito, si salvò con la fuga. I “Sonetti lussuriosi” sono la descrizione delle posizioni erotiche che l’incisore Raimondi aveva tratto dalle figure di Giulio Romano. Sono di estrema oscenità: i nomi degli organi sessuali sono ripetuti in continuazione fino a stancare e il linguaggio è volutamente osceno nella divertita trasposizione e deformazione in senso plebeo della tecnica petrarchesca.

Un paio di esempi fra i più …castigati: “Dammi la lingua, appunta i piedi al muro, stringi le cosce e tiemmi stretto stretto. Lasciati ire a riverso in sul letto che d’altro che di fotter non mi curo” (Sonetto XXIII). Situazioni del genere, e anche più esplicite, sono ripetute fino alla sazietà con una sorta di ossessivo compiacimento. Il Sonetto I preannuncia il tema: “Fottiamci anima mia, fottiamci presto poiché tutti per fotter nati siamo”. Ma cos’è per Pietro che può paragonarsi alla gioia del sesso, se non la gioia della gola?

E così nel Sonetto II il Nostro continua l’ideale prefazione alla collana dei versi sconci mettendo a paragone il sesso e il cibo. E da buon aretino fa l’elogio del panunto: “Che per mia fé, questo è il miglior boccone che mangiare il panunto appresso al fuoco”. Moravia ha scritto che il sesso è un grande mistero e che l’unico modo per prenderlo sul serio è riderne: Pietro l’ha fatto con quattro secoli di anticipo.