Pier Lodovico

Rupi

Per primi gli antichissimi Liguri, seguiti dai laboriosi etruschi, poi i romani, grandi conquistatori, quindi ecco i longobardi, adesso si forma il libero Comune; ma presto Arezzo è comprata dai fiorentini, assegnata ai tedeschi Lorena, presa dai francesi di Napoleone, riconsegnata ai Lorena e, finalmente, passa allo Stato Italiano. Queste sono le popolazioni e i regimi che si succedono in una zona che in origine ha come epicentro il Prato.

Il territorio dove adesso si trova il Prato era all’inizio una sella, più ribassata rispetto all’attuale, tra due rilievi, il colle di San Pietro, dove sorge il Duomo e il colle di San Donato, dove sorge la Fortezza. I primi a comparire in questa zona sono popolazioni primitive, chiamate Liguri, che si erano diffuse nell’Europa centro occidentale e la cui presenza è accertata da alcuni termini verbali pervenuti fino a noi. Nel VII secolo avanti Cristo, queste popolazioni sono sostituite dagli etruschi, i primi insediamenti dopo il tracciamento rituale del decumano sud-nord che, salendo da via Fontanella, attraversa il Prato a est del monumento al Petrarca; e del cardo est-ovest che, provenendo dall’attuale via Ricasoli, attraversa il Prato a sud del monumento. Su questo schema si adagia la città etrusca, limitando la rigidità ai due assi e recuperando dall’andamento del territorio nuovi ed estemporanei suggerimenti.

Ma adesso arrivano i romani con la loro idea di città. Razionali e grandi organizzatori, hanno assunto i principi dell’urbanista greco Ippodamo da Mileto, secondo il quale la città deve essere costruita su una rigida trama ortogonale. E’ una regola che ha trovato applicazione in molte metropoli Usa, da New York in poi. Mentre per le città italiane, quando, con l’Unità si trattò di ingrandire Roma e altri centri maggiori, le croci che formano il reticolo ippodameo non piacquero; e si diffusero i poli a raggiera e le sistemazioni variamente intrecciate, con conseguenze negative, che compariranno con lo sviluppo del traffico. Nella zona del Prato, i romani spianano l’area, ottenendo un livello inferiore all’attuale, e costruiscono il Foro. Con i romani, la città si espande fino all’attuale via del Ninfeo, lasciando l’anfiteatro fuori della città.

Con la fine dell’Impero romano, la popolazione si restringe fino a ridursi nell’area dell’attuale Fortezza. Questo drammatico decadimento è documentato da un documento che, nel riferire il luogo della sepoltura dei Santi Lorentino e Pergentino fornisce un’indicazione della dimensione della città: “non longe a civitate aretina, fere mille passus, prope fluvium qui digitur Castrum”. (non lontano dalla città di Arezzo, circa mille passi, presso il torrente chiamato Castro). Risalendo a ritroso dalla Chiesetta dei Santi attraverso il percorso dell’antico decumano, con mille passi dell’epoca, si arriva alla Fortezza.

Con l’abbandono della popolazione, anche il Foro romano va in decadimento. Tuttavia, ancora nell’876 è ben riconoscibile se l’Imperatore Carlo il Calvo concede al Vescovo Giovanni l’area per la costruzione di una nuova cattedrale in sostituzione di quella nel colle di Pionta.

Nel frattempo sono arrivati i longobardi, guerrieri a cavallo, che si sono impadroniti della città, in cui presto si integreranno alla popolazione, assumendo, a modo loro, perfino la religione; e finendo per trasformarsi in classe dominante. Con il Mille, la città si costituisce come libero Comune e riprende ad espandersi. Nell’area del Prato, sui ruderi dell’antico Foro sorgono i palazzi del potere e della nuova classe dominante, gli Albergotti, i Lambardi, i Brandaglia, i Tarlati. Questa zona prende adesso il nome di “Cittadella” e viene racchiusa, insieme con l’area della Fortezza, da una prima cinta muraria. Le nuove costruzioni si espandono verso sud, a ventaglio, fino ad una seconda cinta muraria lungo via Garibaldi. Con il Tarlati, che erige la terza cinta molto più ampia, Arezzo raggiunge il massimo sviluppo. Ma, alla morte del Tarlati, dopo lotte interne tra Guelfi e Ghibellini, nel 1337 Arezzo finisce comprata per 30.000 fiorini d’oro dai ricchi banchieri fiorentini. Firenze assoggetta la città efa di tutto per togliere agli aretini il ricordo di quando furono, ai tempi dei romani, più potenti dei fiorentini e, ai tempi del Tarlati, pericolosi competitori. Così, come testimonia un’accorata lettera del 1506 inviata dagli aretini alle autorità fiorentine, per produrre la calcina necessaria ad innalzare le mura medicee, i fiorentini utilizzeranno il marmo delle colonne, delle decorazioni e delle epigrafi romane che, arrostite, spente con l’acqua e mescolate alla rena, formano la calcina. Per questo Arezzo, importante città romana, non ha tracce di opere in marmo o travertino, ma solo statue in metallo: Chimera, Minerva, Arringatore.

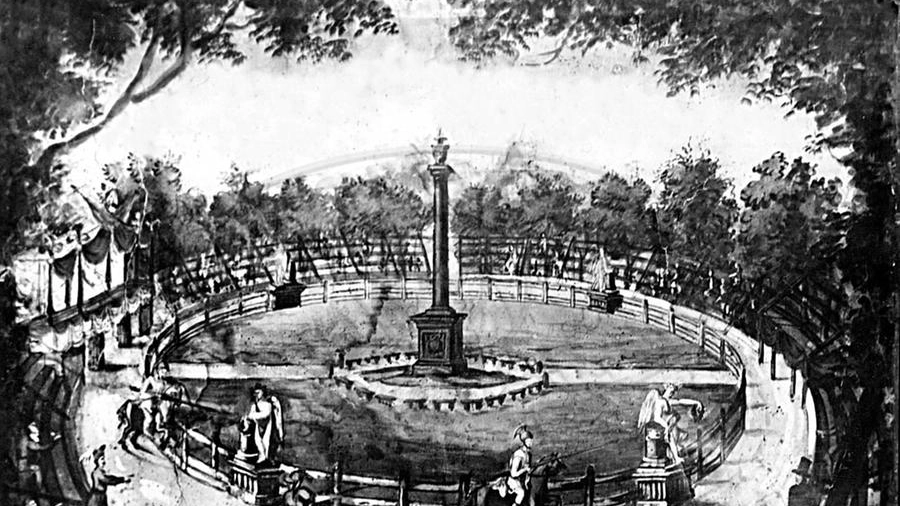

Forse qualcosa si trova ancora tra i ruderi del Foro romano, sotto il Prato. Ma il danno più grosso si ha quando Cosimo I dei Medici, considerata l’inidoneità del Cassero (sorgeva al posto della Fortezza) a resistere all’artiglieria a polvere, decide di costruire una nuova struttura, idonea a resistere al tiro del cannone; e ne incarica i Sangallo che propongono un terrapieno rivestito di pietra con i bastioni per il piazzamento dei cannoni e i cunicoli interni per il tiro della fucileria. Nei lavori, Antonio da Sangallo espone le motivazioni che richiedono la distruzione degli edifici intorno alla Fortezza. Così, sopra i ruderi del Foro romano, cadono le rovine della Cittadella. In un quadro di ignoto della seconda metà del 1700, la conformazione del terreno denuncia la sottostante presenza delle rovine dell’antica città.

La soggezione di Arezzo ai Medici finisce nel 1737 per mancanza di eredi. Arezzo viene spartito assegnandolo ai Lorena che vivranno il ruolo non come granduchi di Firenze, ma come granduchi della Toscana.

Ma ora arriva Napoleone, i francesi si piccano di essere grandi innovatori e trasformano la zona nell’attuale Prato che donano ad Arezzo. Ma gli aretini si aspettano dalla terra frutti e non fiori; anche il Prato finirà coltivato. Per costruire il Prato devono alzare due muraglie una verso sud e una verso nord, che interrompe il rapporto della città con la zona dell’Oriente, mai venuto meno, dagli etruschi fino al XIX secolo.

Così si chiude il luogo di tanta storia. Questa suggestione viene raccolta da Vittorio Gregotti, che, incaricato del Piano Regolatore di Arezzo, nel 1992, propone un percorso di scavi archeologici che attraversi il Prato da sud a nord. Ma la proposta non ha seguito e l’area resta ancora oggi un problema aperto.