Piazza Grande: la platea dalle sette vite Dagli etruschi ai duelli, dai fiorini agli squarci

Pier Lodovico

Rupi

Quando, nel VII secolo avanti Cristo, gli Etruschi si affacciano sulla piana di Arezzo, dal varco dell’Olmo, si trovano davanti una conca argillosa, circondata per tre parti da montagne, al centro un leggero rilievo a due cime, degradante dolcemente verso il sole, alla base delimitato da un corso d’acqua. Sicuramente gli aruspici, consultate le stelle e le viscere degli uccelli, predicono il favore degli Dei.

E gli industriosi Etruschi, si fermano qui e presto cingeranno le due cime con mura di macigni. All’epoca, la zona del Prato è compresa tra due collinette, San Donato e San Pietro. In mezzo una sella che sarà colmata, dapprima con il Foro romano, poi con la sovrastante città medioevale abbattuta dai fiorentini, infine con l’ulteriore interramento disposto dai francesi per realizzare la spianata del Prato.

Avvolgendo con le mura le due collinette, gli Etruschi determinano all’esterno un’ampia concavità. Sarà questo lo spazio che diventerà piazza Grande. Intorno all’anno mille, il luogo risulta destinato al mercato del bestiame, è chiamato platea porcorum. Nel 1200 diviene definitivamente piazza. La notizia è data negli Annali Arretini: “1200. Muri civitatis et carbonarie Arretii constrctae sunt et platea Communis.” Con il XII secolo, sul lato occidentale, i seguaci di Cristo hanno innalzato la chiesa di Santa Maria della Pieve.

Con il XIV secolo, sul lato orientale le case hanno scavalcato la cinta, addossandosi al muro antico. Spicca la torre Lappoli con il palazzo su cui c’è lo stemma con la provenienza della famiglia: un monte sopra una rondine. Sul lato nord, ma più a monte delle future Logge, sono stati costruiti il palazzo del Popolo e il palazzo del Comune. E il lato sud è chiuso da una cortina di edifici, tra i quali troneggia la torre Cofani, detta anche la Faggiolana perché di Uguccione della Faggiola, famoso Capitano di ventura. Nella concavità è così nata una piazza divenuta il fulcro di Arretium.

Per tre lati rispecchia ancora oggi lo spazio e l’ambiente dove si mossero, agitati da forti passioni tra sanguinose lotte di parte. Pietro da Matteo del Pionta descrive il fasto dell’investitura a cavaliere di Ildebrando Giratasca in Piazza Grande nel maggio 1260: "In platea preparatum erat magnum torneamentum, multeque donne et domnicelle in fenestris erant et multa turba populi in platea".

C’erano il Pescolla, lo Squarcina, il Pollezza, il Barbaquadra, Mangiabolzone, Scannaguelfi e Vigo da Pantaneto. Al centro sorge una colonna con in cima una sfera, chiamata il Petrone, che riporta i campioni delle misure del braccio e della canna. Alla colonna vengono incatenati i debitori insolventi.

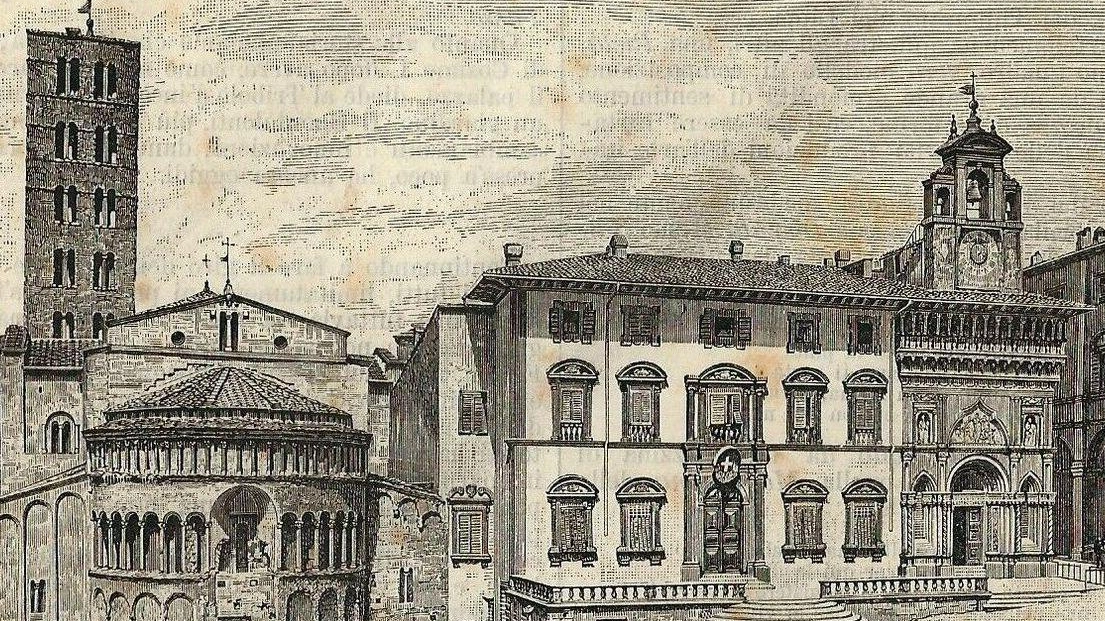

Ma lo splendore della Repubblica aretina ha breve durata. Nel 1384, i fiorentini, per 40.000 fiorini d’oro, comprano la città che non erano riusciti a conquistare con le armi. Sotto il dominio fiorentino, Arezzo si spegne. La durata della costruzione in piazza Grande del palazzetto della Fraternita, iniziata nel 1375, e conclusa 157 anni dopo, la dice lunga sulle condizioni della città. Ma vi si riflettono epoche e architetture diverse: gotico con archi acuti nella parte inferiore; rinascimento nella parte mediana, del Rossellino (che vi ha scolpito le statue della Madonna che protegge gli aretini e dei Santi Lorentino e Pergentino); e manierismo nella parte superiore, l’ orologio con le fasi lunari, di Felice da Fossato, che la leggenda racconta sia stato accecato affinché non costruisse più orologi simili.

Nel 1560, la Piazza cambia in modo violento. Cosimo I Medici, con il pretesto di spazzar via ogni riparo intorno alla Fortezza, fa abbattere il palazzo del Popolo e il palazzo del Comune, insieme alla parte più prestigiosa della città, sorta sulle rovine del Foro romano. Del palazzo del Popolo sono rimasti pochi ruderi in cima a via dei Pileati, sottolineati da un originale e ironico gruppo scultoreo dell’americano Karen Diefenbach; del palazzo del Comune restano solo i dipinti che lo ritraggono con la torre in mattoni, simile al palazzo di Siena.

A seguito delle demolizioni, la piazza resta incompleta nel lato nord e Cosimo incarica Giorgio Vasari del progetto di un nuovo edificio: le Logge. Con la perdita della libertà, anche il significato della piazza va mutando. Firenze assegna all’antica “Platea Communis” il ruolo di centro signorile, come si deduce dal bando del 1687 riportato nell’ undicesima colonna delle Logge: “bando proibente alla plebaglia il trattenersi nell’atrio e scale di detta Piissima Fraternita e nel corso delle Logge, pena alli trasgressori della cattura et arbitrio”.

A quell’epoca Borgunto si introduce nella piazza con delle scalette. La piazza è collegata con la soprastante chiesa di San Niccolò attraverso un vicolo coperto, la cui sede è oggi occupata da un negozio d’arte e accanto al cui imbocco c’è un tabernacolo con la statua della Madonna . A fine ’600, nel punto più basso della piazza, viene posizionata una fontana a quattro bocche. Con il ‘700 sopraggiunge una cultura che confina il medioevo nel ghetto dei “secoli bui”. Si diffondono nuovi canoni estetici e la piazza cambia ancora una volta aspetto: le facciate trecentesche vengono intonacate; le aperture ad arco sono sostituite con finestre rettangolari; le due torri vengono scapezzate e ridotte di altezza; nuove esigenze richiedono spazi interni più vasti e le strette costruzioni trecentesche vengono riunite tra loro; gli intervalli tra le aperture vengono uniformati e nel lato nord di Fraternita si pitturano finestre finte, alla ricerca di un ordine e di una simmetria, nella nuova realtà non c’è spazio per nessun dissenso.

Scompaiono così quella spazialità fantastica e quei rapporti architettonici a scala umana che sono la cifra della città medioevale. In questi anni, le nuove architetture sono per lo più copiatura di mode estranee. Adesso, accanto al palazzetto della Fraternita, sorge il palazzo del Tribunale. E’ l’unico palazzo in Arezzo di stile barocco. Intorno al 1870 viene restaurata la Pieve. Purtroppo, nella parte absidale, un restauro arbitrario corrompe l’architettura originaria. Si perde il vigore di sintesi del primitivo impianto, alla ricerca artificiosa di effetto, del quale la colonna piegata (la quinta in basso) rappresenta l’estrema forzatura.

Nel 1930 la piazza cambia nuovamente aspetto, per ritornare ai suoi anni gloriosi. Il podestà Pier Lodovico Occhini restituisce l’immagine medioevale dei tre quarti della platea Communis: la torre Lappoli e la torre Cofani sono ripristinate, vengono rimossi gli intonaci e riemergono le antiche strutture in pietra, sono recuperate le aperture ad arco, vengono riconfigurate le antiche scanditure tra gli edifici, viene anche recuperato l’antico torneo della Giostra del Saracino. E, nella foga del restauro, viene perfino inventato un finto pozzo.