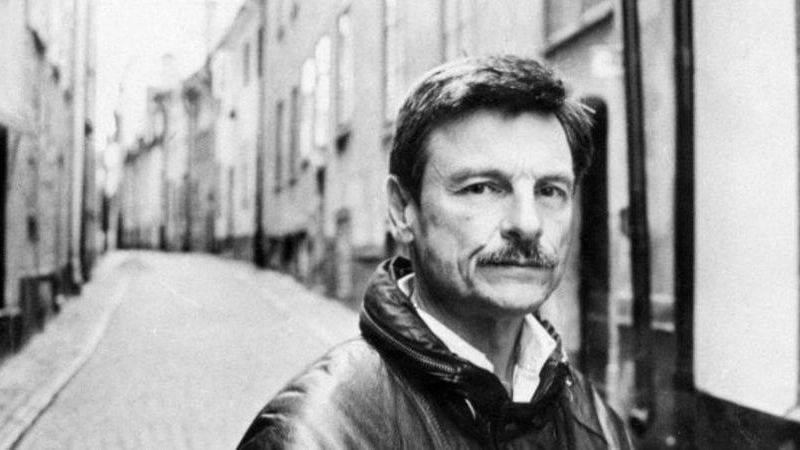

Attilio Brilli

Confrontarsi con Piero della Francesca e i suoi personaggi, dame e cavalieri, come è capitato a me nel mio ultimo libro su di lui e il rapporto che con lui hanno avuto scrittori, poeti e artisti, è sempre un’esperienza straordinaria, l’acquisizione di una prospettiva nuova nel confrontarsi con uomini e cose. Lo dimostra la frequenza con cui il suo nome viene evocato dalle più varie personalità culturali – narratori, saggisti, poeti, artisti, scienziati, filosofi – le quali hanno visto in lui l’uomo d’arte e di scienza che sa interagire con la cultura contemporanea, suggerirle ordine e forma e sollecitarne l’immaginazione. Ricostruire le loro testimonianze è stata per me un’esperienza straordinaria, esaltante ed inedita; un’esperienza che esula dalla storia dell’arte perché è la cultura nella sua proteiformità che dialoga con Piero, lasciando ad altri il compito di analizzarne l’opera.

Caso limite sono le voci di esponenti della cultura anglo americana e di quella latino americana i quali pongono la morte del pittore, avvenuta il 12 ottobre 1492, in relazione all’approdo di Colombo in un continente imprevisto. Quella che per gli europei è solo una coincidenza fortuita, per gli americani è l’annuncio di un secondo avvento denso di conseguenze tragiche ed esaltanti ad un tempo, come sempre avviene nella storia dell’umanità. Si è cercato così di cogliere nella pittura di Piero gli indizi in grado di preannunciare un Eden di esseri innocenti ai cui lidi gli europei sono approdati con intenti diversi, ora come spietati e sanguinari predoni, ora come nuovi Adami in cerca di libertà e di rigenerazione.

Per lo scrittore messicano Carlos Fuentes, le figure di Piero "guardano audacemente oltre le frontiere del loro spazio", e non c’è da stupirsi se i soldati abbacinati o dormienti nella Resurrezione di Sansepolcro sognano di un’altra terra e di una ritrovata innocenza. In una lirica di affascinante visionarietà, la poetessa statunitense Judith Baumel sostiene che il ventre gravido della Madonna del Parto si richiama all’orbe terraqueo che illuse il grande navigatore convinto d’aver raggiunto l’Oriente, allorché metteva piede nell’isola di San Salvador. Voglio credere al Terzo Libro dei Morti della Confraternita di San Benedetto, scrive Judith Baumel, il quale registra il trapasso di Piero nel momento in cui Colombo restò ingannato dalla rotondità della terra.

In questo senso, la giovane donna di Monterchi diventa la madre di un continente dai frutti rotondi, mai visti prima, e di una inerme popolazione. Per la "sacerdotessa del rock", Patti Smith, allorché gli occhi di Piero divennero ciechi, il loro lume si trasferì in quelli di Colombo, il cui sguardo scoprì l’esistenza di una nuova, "inviolata bellezza". Per quanto paradossale possa essere, l’imperturbabilità dei personaggi di Piero ha il potere di sorprendere e per certi aspetti intimorire chi si confronta con le sue figure.

Sono molti coloro che avvertono nella sua pittura, nel "distacco come espressione dominante dei suoi personaggi", per citare André Malraux, la quintessenza di un sapere più o meno remoto, eppure assoluto, e che quindi reagiscono al suo cospetto come si reagisce dinanzi ad una rivelazione che lascia sgomenti.

Le sue opere vengono proiettate infatti in una sorta di empireo che comprende, fra le testimonianze degli antichi, i marmi di Olimpia, le metope del Partenone, i bassorilievi egizi ed assiri; e, fra quelle degli artisti moderni, le opere di Vermeer e di Velázquez. Per le sue algide mischie scandite da aste e stendardi vengono chiamati in causa il mosaico con la Battaglia d’Alessandro a Isso e la grande tela con la Resa di Breda di Velázquez. Si possono avere confronti diversi con le opere di Piero. Frammenti della Storia della vera croce, come i "tre impettiti cavalieri al piccolo trotto" che accompagnano Costantino, compaiono in Another Life del poeta Derek Walcott, premio Nobel della letteratura.

E si può reagire come Andrei Tarkowskji allorché, nella cappellina cimiteriale di Monterchi, rimase ammutolito dinnanzi alla Madonna del parto destinata a diventare l’icona madre del film Nostalghia; o come Mario Luzi, stordito dal portentoso "agguato" tesogli a Sansepolcro dalla Resurrezione. In questo momentaneo venir meno, in questo accavallarsi di interferenze memoriali consiste la percezione della genialità umana che interseca il flusso temporale e lo sospende. È in questa sospensione inattesa che si realizza la smemorante simbiosi tramite la quale al visitatore è dato partecipare della "eternità" dell’opera d’arte.

D’altronde anche gli sguardi di scrittori in viaggio a noi più vicini, più assuefatti al linguaggio di Piero, e quindi più disincantati, non mancano di suggerire illuminanti giudizi sugli aspetti essenziali della sua arte. "Piero non dipinge né la sofferenza, né la gioia", ha scritto la scrittrice francese Maryline Desbiolles nel 2004, nel corso di una vacanza toscana, "egli sa troppo bene che l’altrui corpo è un mistero che non può trovare espressione nei sentimenti. Lui dipinge la rivelazione di questo mistero".