Liletta

Fornasari

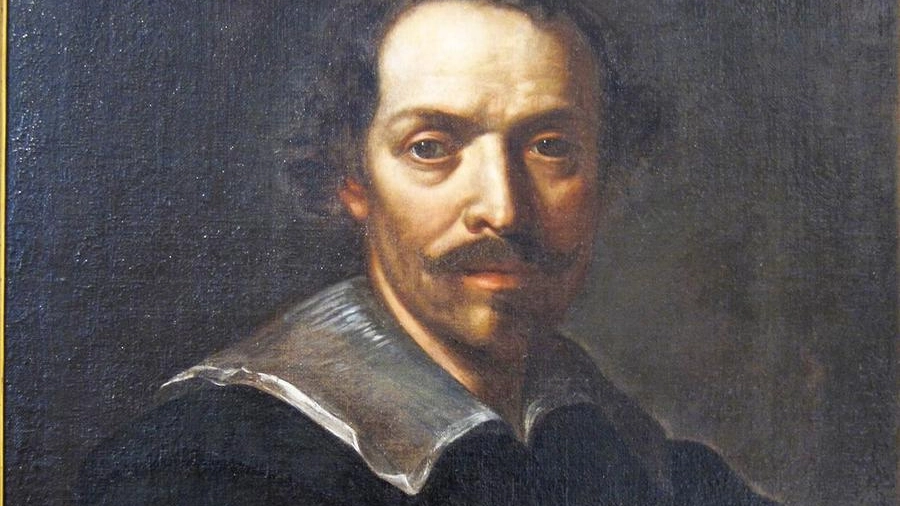

L’affermazione, a Roma e non solo, di Pietro Berrettini detto il Cortona, giudicato “la persona prima nella pittura del proprio tempo”, è stato il risultato di uno studio assiduo e costante, oltre che di un talento naturale, elementi entrambi apprezzati già dai contemporanei. Tutte le fonti e la tante biografie antiche che del Nostro sono state scritte, concordano sulla sua determinazione e sulla sua costante applicazione allo studio, affrontando fatiche incomparabili con l’intenzione anche di riscattare la modestia delle sue origini. Volontà e studio lo hanno portato al grande successo condividendo con Bernini e con Borromini la creazione di una forma d’arte “bella”, “moderna” e “romana”, espressione figurativa più autorevole del XVII secolo e di gran parte di quello successivo, comunemente e malamente chiamata Barocco dagli amanti del bello ideale.

La storia di Pietro da Cortona, uno dei personaggi della Sala dei Grandi della Provincia, affrescata da Adolfo De Carolis, che ora torna alla ribalta grazie alla mostra a lui dedicata che si apre venerd’ 17 nella sua città di origine, è legata indissolubilmente alla fortuna e alla sfortuna critica del Barocco, senza però mai mettere in discussione la modernità del suo linguaggio e la sua capacità di creare uno stile nuovo con “un apporto personale e indiscutibile”, come ha scritto Giuliano Briganti. Berrettini aveva solo ventotto anni quando Giulio Mancini nella biografia che di lui compose nel 1625, scriveva che conduceva bene le sue opere “con grandissima leggiadria et diletto dei riguardanti”, commentando con entusiasmo gli affreschi in Santa Bibiana, prima grande commissione datagli da Urbano VIII Barberini, nonché impresa pittorica che dette avvio al suo successo in una Roma, in cui per le arti figurative stava nascendo una vera e propria avanguardia di respiro internazionale.

Eccezionale è stata la parabola di Berrettini, che giunto in Roma “povero giovinetto” è diventato Principe dell’Accademia di San Luca, raggiungendo vertici apicali nel soffitto di Palazzo Barberini, in Palazzo Pamphilj, in Santa Maria in Vallicella, detta Chiesa Nuova, a Roma, e nella reggia dei Medici a Firenze, ovvero Palazzo Pitti, senza dimenticare i moltissimi dipinti su tela realizzati per committenti internazionali, come La Vrilliere, segretario di Stato sotto Luigi XIV. Berrettini è stato impegnatissimo e indicativo è il fatto che nel 1937 Giulio Rospigliosi scrivesse che ingaggiare Pietro fosse cosa ardua.

Nel secondo dopoguerra gli studi su Pietro da Cortona, che è stato anche uno straordinario architetto, sono stati numerosi e approfonditi, da Giuliano Briganti ad Anna Lo Bianco fino ad arrivare alle mostre del 1997, sia a Cortona che a Roma. Nel 1997 Cortona lo celebrò con la mostra Pietro da Cortona per la sua patria. Da allievo a maestro, affrontando i lavori giovanili e l’eredità lasciata nel territorio aretino, iniziando dalla bella pala Passerini (oggi al MAEC). Cortona torna oggi a parlare di Berrettini con una mostra Del Barocco ingegno. Pietro da Cortona e i disegni di architettura del ‘600 e del’700 della collezione Gnerucci, curata da Sebastiano Roberto e dedicata all’attività di architetto, in cui ha brillato, raggiungendo apici nella chiesa dei Santi Luca e Martina e in Santa Maria in via Lata a Roma, per non dimenticare la mai realizzata facciata di Palazzo Pitti.

Nato a Cortona da famiglia modesta di scalpellini e muratori il 21 novembre del 1597 e giunto nell’Urbe partendo dalla sua città natale con Andrea Commodi e Baccio Ciarpi da Barga, il giovane Pietro si trovò catapultato nell’effervescenza romana del secondo decennio del secolo, dove rapidamente riuscì a tessere rapporti importanti frequentando l’ambiente degli oratoriani della Chiesa Nuova, all’epoca fondamentale e il cui rapporto fu per Pietro punto nodale del suo percorso. Se fortunato fu per lui l’incontro con Andrea Commodi, stimato pittore fiorentino che arrivando da Roma, aprì bottega a Cortona dal 1611 al 1614, fondamentale furono le cure di Baccio Ciarpi da Barga, artista animato da spirito caritatevole, che prese sotto le proprie cure il giovane ragazzo quando Commodi tornò a Firenze, accompagnandolo nel momento della formazione ed educandolo non solo verso la pittura e il disegno, ma anche verso una religione vissuta secondo gli insegnamenti di San Filippo Neri “all’ombra della Chiesa Nuova, che a Roma era diventata un contenitore speciale di opere d’arte, da Barocci a Rubens. Grazie all’ambiente degli oratoriani sono partite le prime commissioni e le grandi amicizie, dagli Albertoni, ai Colonna, ai Paolucci, ai Mattei, a Marcello Sacchetti a Cassiano Dal Pozzo, per arrivare a Papa Urbano VIII.

Come sottolineato da Anna Lo Bianco nella vita del Cortona procedono parallelamente le vicende figurative e la devozione spirituale. Gli anni Trenta furono “formidabili di invenzioni pittoriche, ma anche di intensi momenti di spiritualità” che hanno lasciato un segno forte per gli anni futuri, fino alla scelta di lasciare al momento della morte, avvenuta a Roma nel maggio 1669 di nominare sua erede universale Santa Martina, affidando l’amministrazione al Conservatorio di sant’Eufemia e lasciando a bocca asciutta Luca Berrettini, figlio del cugino Filippo, che inutilmente tentò di fare causa coadiuvato dal fratello Lorenzo.

La scelta di una martire del III secolo è connessa ad un episodio che ha condizionato tutta la sua vita, come ha bene documentato Donatella Sparti. Nell’ottobre del 1634, durante gli scavi per i lavori della chiesa dei santi Luca e Martina, furono ritrovate le reliquie, forse presunte, della santa. Pietro da quel momento si dedico al culto della giovane martire, scegliendo di fare nella cripta il proprio mausoleo accanto alla tomba di Santa Martina da lui progettata.

Ingente era il patrimonio di Pietro che in via della Pedacchia si era costruito una grande casaatelierofficina, purtroppo andata distrutta nel 1885 con la costruzione del Monumento a Vittorio Emanuele II. Tra il 1650 e il 1651 iniziarono i lavori per la casa, che si sviluppava su tre piani e fu pensata proprio per un’organizzazione quasi imprenditoriale della bottega.