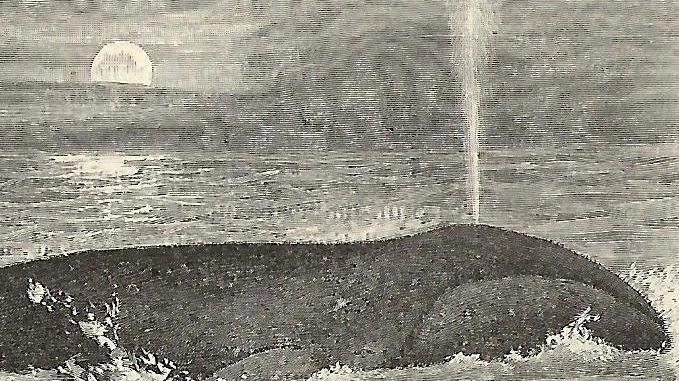

Quell’"osso di balena" tra leggenda e realtà Fu appeso in Duomo per rievocare il diluvio

Simone

De Fraja

Il nuovo Museo aretino raccoglieva antichità varie provenienti da varie collezioni private cittadine che avevano iniziato a confluire nella raccolta della Fraternita dei Laici. La collezione paleontologica, composta da quasi quattrocentosettanta pezzi, trovò posto in una serie di scaffali ma una cinquantina di reperti, a causa delle dimensioni, furono sistemati diversamente fra cui femori, tibie, grossi teschi nonché un imponente osso di mammifero verosimilmente proveniente da Montione.

È Antonio Fabroni, uno dei propulsori del nuovo Museo, in una sua dissertazione scientifica riproposta anche nello studio sulle acque acidule dell’aretino, che spiega di cosa si tratta: “circa il 1560 si scuoprì nelle vicinanze di Montione un lato della mandibola inferiore di una balena che, creduto una costa dello stesso mammifero acquatico, fu dall’ammirazione e dal rispetto pubblico appeso all’interno della cattedrale di Arezzo sopra una delle due porte come una prova ed un avanzo del diluvio universale: vi è rimasto finchè nel 1823 venne trasportato ad onorare il Gabinetto di Storia Naturale della Fraternita”.

L’osso misurava quattro metri e ventitre centimetri di lunghezza. Insomma, sino al 1823, un imponente reperto animale si trovava esposto sopra una delle porte del Duomo e ciò non era infrequente. Anche in altri luoghi, presso chiese o edifici notabili, erano presenti tali allestimenti; a Città di Castello, alla Pieve di Saddi, era esposta una grossa costola di mammifero (oggi in Duomo), ritenuta una costola del drago ucciso da San Crescenziano.

A Verona, vicino a Piazza delle Erbe, nel Vicolo della Costa, una grossa costola, forse di balena, pende da molto tempo: non è chiara la sua provenienza forse attribuibile ad un lascito, sorta di reliquia, di alcuni Crociati veronesi che parteciparono, nel 1571, alla battaglia di Lepanto. Se a Castiglione delle Stiviere, all’angolo di Via Chiassi, è stata collocata una metà di mandibola di balena, nella chiesa di San Giorgio Almenno è ancora esposta una grande costola attribuita al drago ucciso da San Giorgio; nella Cattedrale di Modena, l’ “osso del drago” fa notizia dal 1518.

Sin qui niente di inusuale atteso che nelle chiese si esibivano oggetti naturali particolari, come coccodrilli spacciati per draghi, o trofei di guerra: si pensi alle armi di Guglielmino Ubertini per molto tempo appese nel Battistero di Firenze od alla serratura scardinata da una porta delle mura medievali di Firenze e riposta nel Duomo di Arezzo.

Un altro studioso di calibro elevato, il Fossombroni, nel 1835 indica come notevole il “celebre grand’osso che vedesi appeso nel Duomo di Arezzo il quale fu ritrovato presso al fiume Castro nel 1633”.

Biagio Bartalini, appartenente all’Accademia dei fisiocritici di Siena, nel 1800 osservò “appese sopra una delle porte laterali del Duomo di Arezzo due bellissime difese elefantine”: una versione più credibile di quanto esposto e sarebbero stati addirittura due gli elementi anatomici, forse poi perduti.

Alla metà dell’Ottocento, quando Fabroni scrive, pare difficile ci si potesse sbagliare sulla identificazione di un reperto scambiando una mandibola di cetaceo con una costola od una difesa elefantina, se non altro per la struttura fisica dell’osso. Ancora, contrastante è la supposta data di rinvenimento eppure così dettagliatamente annotata: 1560 presso Montione, per il Fabroni e 1633 presso il fiume Castro per il Fossombroni.

Il luogo, invece, sembra sostanzialmente coincidere: gli antichi bacini lacustri pleistocenici a sud di Montione ove scorrono il Castro ed il Maspino, simili a quelli rinomati del Valdarno. Tuttavia, oggi, in assenza del reperto fisico, verosimilmente andato perduto nei bombardamenti del 1944 che colpirono la sezione paleontologica del Museo Archeologico, è opportuna una considerazione: i bacini fluviali e lacustri del pleistocene aretino non potevano ospitare fauna marina, tantomeno balene o cetacei. Dunque, o si trattava di un reperto riferibile a mammifero terrestre o il reperto, se ritenuto marino, non poteva provenire dalle ghiaie di Montione.

Nulla infatti vieta di ipotizzare che si trattasse di una sezione di mandibola di balena proveniente da zone fossilifere di mare, tipiche del Senese o dell’antico Lago Umbro, o di una reliquia di qualche viaggiatore; tuttavia se volessimo ipotizzare il reperto come fossile e salvaguardare così l’autenticità della provenienza aretina, lo stesso, particolarmente pesante, sarebbe dovuto appartenere ad un animale terrestre, forse di una mirabile difesa elefantina, simile a quelle rinvenute a Montevarchi, come riteneva il Bartalini.

Forse i curatori del neo Museo di Fraternita, legati ancora alla tradizione della Wunderkammer o Gabinetto di curiosità, compresero la natura o la vera provenienza del particolare reperto non potendosi sottrarre all’ antico e curioso fascino.