Alberto

Nocentini

Nonostante che la nostra lingua sia ricca di aggettivi in grado di descrivere tutte le qualità, positive e negative, che si possono attribuire a un oggetto o a una persona e che questi aggettivi abbiano una motivazione chiara e precisa, tuttavia nel nostro parlare quotidiano sentiamo anche il bisogno di ricorrere a termini che non sono né chiari né precisi, ma hanno in compenso una rara efficacia espressiva. Fra questi termini spiccano togo e ganzo: dire che un oggetto è togo, dire che una persona è un ganzo ci permette di esprimere il nostro apprezzamento meglio di dieci aggettivi, che non basterebbero a descrivere la concentrazione di pregi e virtù contenuta in queste parole.

Ma da dove ci arrivano? Se trovare la loro etimologia è abbastanza facile, molto più difficile è stabilire il loro percorso, perché entrambe sono nate in quelle frange della società che si definiscono “marginali” e a volte coincidono colla malavita. Prima di affiorare allo scoperto hanno avuto una vita clandestina nel gergo dei cosiddetti marginali, finché si sono diffuse negli usi gergali del nostro parlare quotidiano e quindi si sono fissate nel dialetto.

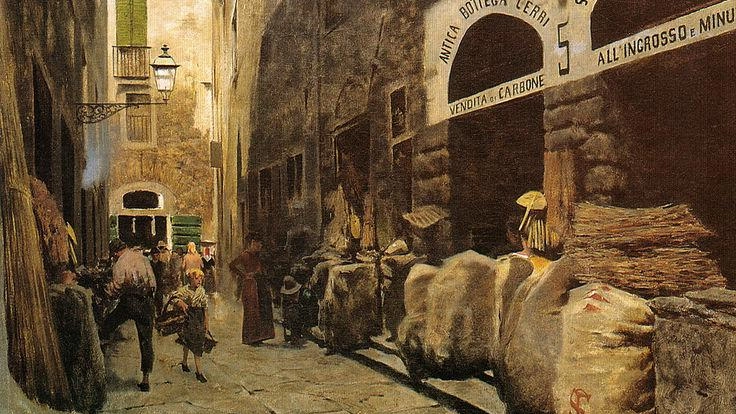

Togo corrisponde all’ebraico tov ‘buono’, proveniente dal giudeo-italiano, la lingua mista usata dagli ebrei italiani, che ha fornito più di un termine al gergo della malavita. Non bisogna dimenticare che, oltre a Roma, anche Firenze aveva un ghetto, dove si concentravano borsaioli, truffatori, ricettatori e prostitute, ghetto che era situato nel centro della città a ridosso del mercato centrale. Il riassetto urbano conseguente alla promozione di Firenze a capitale del regno negli anni 1865-70 bonificò il centro della città spazzando via il ghetto e i suoi abitanti e spostando il mercato centrale, al cui posto furono costruiti gli edifici in stile misto neoclassico che sorgono intorno all’attuale Piazza della Repubblica, originariamente Piazza Vittorio e popolarmente Piazza Rottorio. Non a caso le prime testimonianze letterarie di togo sono successive all’unità d’Italia.

Anteriori di almeno un secolo sono quelle di ganzo, che ha una storia più articolata. È variante di gancio, più esattamente di gangio, come suona in aretino, e indicava propriamente il grimaldello, cioè l’arnese su cui confida lo scassinatore e per estensione il compare su cui fa affidamento. Al femminile la ganza era la prostituta in quanto adescava ovvero agganciava i clienti. Il termine ha avuto un duplice sviluppo: come aggettivo ganzo significa ‘capace, abile’, come il grimaldello che riesce ad aprire tutte le serrature, e l’aretino ha coniato il derivato ganzata, che può riferirsi a un oggetto ben congegnato o a una trovata geniale o anche a una persona piena di risorse.

Come sostantivo ganzo indica l’amante e, soprattutto al femminile ganza allude a una relazione adulterina. Diversa è la situazione nella campagna (o perlomeno lo era), dove ganzo indica il fidanzato e il verbo ganzare è sinonimo di ‘amoreggiare’, che diventa sganzettare se è riferito alle prime esperienze amatorie degli adolescenti. Valga a suggello di quanto si è detto la citazione di una delle poesie più note di Alberto Severi: te giuro sopra l’anneme purganti…che ‘unn’ho ganzèto mèi con altri amanti.