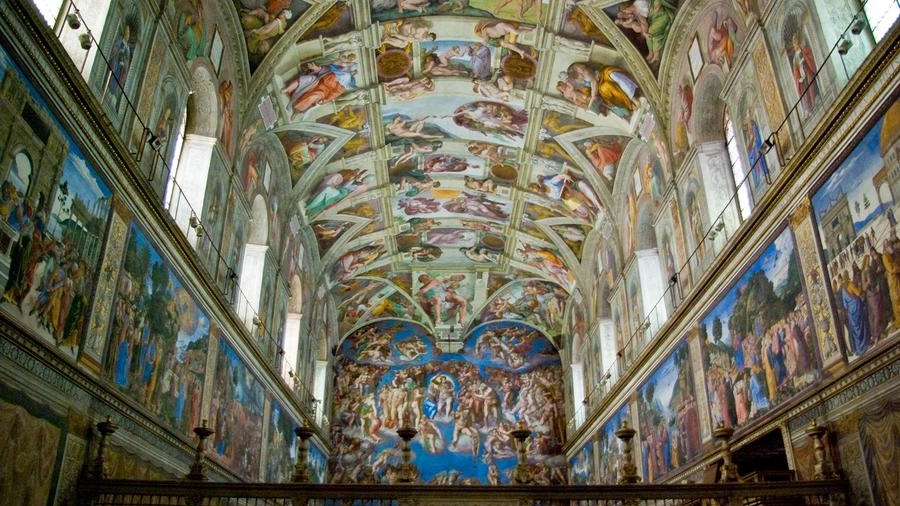

La Cappella Sistina

Firenze, 1 novembre 2021 – Gli occhi degli uomini, nei secoli, hanno visto di tutto: guerre e pestilenze, terremoti e cataclismi, sofferenza e morte. C’è stato un giorno in cui però, per la prima volta nella storia, hanno potuto ammirare la Grande Bellezza. Michelangelo aveva appena concluso la grandiosa opera che gli era stata commissionata nel 1508. Quattro anni dopo, il 1 novembre 1512, il pontefice Giulio II della Rovere, inaugurando la Cappella Sistina, popolata di centinaia di figure e scene delle Scritture, offriva al mondo la possibilità di ammirare uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi.

Vanto assoluto dell’arte italiana - oggetto nel tempo di restauri accompagnati anche da controversie - e cuore pulsante della devozione cristiana, basta alzare gli occhi al cielo verso la “lucerna dell’arte nostra”, come la definì Giorgio Vasari, per essere sopraffatti, ieri come oggi, dalla sua sacra maestosità. Del luogo deputato ad ospitare uno dei riti più segreti e carichi di misteri al mondo, il Conclave, solo nell’agosto del 1511 il ‘Papa guerriero’ era riuscito a compiere una parziale visione degli affreschi. Michelangelo infatti aveva preteso che nessuno, Pontefice compreso, vedesse il suo capolavoro prima del previsto. E quando, a più riprese, Giulio II chiese di poter ammirare, insieme alla sua corte, lo stato di avanzamento dei lavori, l’artista fiorentino rifiutò categoricamente. Solo quando una parte dei ponteggi venne smontata, il Papa e il suo seguito riuscirono a sbirciare il capolavoro de capolavori.

Del resto, se avesse potuto varcare prima la porta della Sistina, non avrebbe certo trovato un risultato molto edificante. Fin dalla prima pennellata, i problemi che il Buonarroti dovette affrontare, e risolvere, erano stati molto gravosi: a cominciare dallo strato di intonaco steso sulla volta, che cominciò ad ammuffire perché troppo bagnato. Michelangelo dovette rimuoverlo e ricominciare da capo, sperimentando una nuova miscela creata da uno dei suoi assistenti, Jacopo l’Indaco. Questa non solo resisteva alla muffa, ma entrò di diritto nella tradizione italiana. Michelangelo si rese anche conto che doveva apportare delle modifiche al suo modo di dipingere, pur non cedendo mai alle pressioni del Pontefice nell’aggiungere più oro e decorazioni. E così, nelle scene del Peccato originale, della Cacciata dal Paradiso Terrestre e nella Creazione di Eva, la raffigurazione divenne più spoglia, con corpi più grandi e massicci, accentuando la grandiosità delle immagini.

In realtà Giulio II aveva tutto il diritto di entrare e ‘sorvegliare’ il Buonarroti, che inizialmente era stato incaricato di dipingere solo le dodici figure degli Apostoli. Ritenendola però “cosa povera”, l’artista chiese e ottenne un secondo incarico. E fu proprio il Pontefice a concederglielo, lasciandogli piena libertà di rappresentazione. Fu allora che, in solitudine, Michelangelo concepì una possente architettura in cui trovarono spazio nove Storie centrali, raffiguranti episodi della Genesi, con ai lati figure di Ignudi, a sostenere medaglioni con scene tratte dal Libro dei Re. Alla base della struttura, ecco i dodici Veggenti, Profeti e Sibille, assisi su troni monumentali contrapposti più in basso agli Antenati di Cristo, raffigurati nelle Vele e nelle Lunette. Nei quattro Pennacchi angolari, l’artista rappresentò infine alcuni episodi che alludono alla salvazione miracolosa del popolo d’Israele.

Vasari racconta che fu il Bramante, uno dei maggiori sostenitori di Raffaello Sanzio, a suggerire al pontefice il nome di Michelangelo, noto fino a quel momento soprattutto come scultore. In realtà, riferisce l’autore delle Vite, il primo architetto del Papa, certo del fato che il grande scultore non sarebbe stato in grado di eguagliare i capolavori del genio di Urbino - con cui tra l’altro esisteva un’aperta rivalità - escogitò questo espediente per “levarselo dinanzi”. Fece anche di più, anzi, di peggio: essendo la volta a 20 metri da terra, elargì consigli fasulli sui ponteggi, tali da danneggiare lo stesso edificio. Capita l’antifona, Michelangelo decise allora di costruirsi da solo l’impalcatura e di affrontare quell’immane lavoro insieme a pochi, fidatissimi, collaboratori. Da parte sua Raffaello, rimase così colpito dall’opera del Buonarroti da inserire un ritratto del suo ‘rivale’, dipinto come Eraclito, nella sua ‘Scuola di Atene’.

Gli splendidi affreschi michelangioleschi andarono a sostituire nella volta della Sistina il magnifico cielo stellato dipinto da Pier Matteo d’Amelia, ispirato dalla padovana Cappella degli Scrovegni. Una meraviglia che perfettamente si armonizzava con le decorazioni volute da Sisto IV, anche lui un della Rovere. Aveva fatto edificare tra il 1477 e il 1483 la Cappella e chiamato all’opera i più grandi maestri del Quattrocento, da Botticelli al Ghirlandaio, da Signorelli a Perugino, che coordinò il lavoro dei ponteggi e realizzò per la parete dell’altare ‘La Natività di Cristo’ e ‘Mosè salvato dalle acque’, nonché la pala dell’Assunta. La nuova commessa di Giulio II si rese necessaria per la grande crepa che si era prodotta sulla volta. Fu dunque grazie a una ‘ferita’ che rischiava di far crollare il cielo stellato e sbriciolare l’intera Sistina, che nacque, per contrappasso, il capolavoro del Buonarroti. Immortale e potentissimo come il dito di Dio che nella Creazione di Adamo ha incontrato (o sta per incontrare) quello dell’uomo creato a sua immagine e somiglianza, nel fermo immagine più famoso della storia, che da cinque secoli il mondo, sbalordito, non si stanca di ammirare.

Era il tardo pomeriggio del 31 ottobre 1512, quando Giulio II inaugurò la conclusione della volta della Cappella Sistina celebrando la liturgia dei Vespri alla vigilia di Ognissanti. Lo stesso gesto che, esattamente 500 anni dopo, Papa Benedetto XVI ha ripetuto in omaggio al capolavoro assoluto di Michelangelo. Sotto quegli stessi affreschi che raccontano, e ricordano, la meraviglia dell’essere al mondo.

Nasce oggi

Mario Rigoni Stern nato il 1 novembre 1921 ad Asiago. Oltre ad essere stato uno dei più grandi scrittori dell’Italia del dopoguerra (il suo romanzo più famoso è ‘Il sergente nella neve’), è stato anche tra i pochi sopravvissuti alla ritirata di Russia nel gennaio 1943. Ha scritto: “Vi era un bel sole: tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio”.

Maurizio Costanzo