Un animo profondamente cristiano, ma con uno “scheletro” nell’armadio: il peccato di gioventù dell’anticlericalismo. Una goliardata irriverente, partorita da un figlio della città dalle cento chiese. Scherza coi fanti e lascia stare i santi!, brontola a mezza voce il sagrestano a Cavaradossi in “Tosca”. "Principe dell’eloquenza forense, letterato di pura eleganza toscana". Così recita l’epitaffio nel Famedio di Lucca.

L’effigiato è Giovanni Rosadi, venuto a mancare ai vivi a Firenze, addì 4 aprile 1925. Un mese dopo, l’autore di “Il processo di Gesù” fu commemorato dagli scranni del Senato. Avvocato, letterato e politico di rilevanza nazionale, il 18 settembre 1924 Rosadi era stato nominato Senatore del Regno. Nella stessa tornata aveva ottenuto il “laticlavio”, la dignità di senatore, un celebre concittadino nonché suo conoscente: Giacomo Puccini. Il principe dell’eloquenza forense, in toscana favella, l’integerrimo uomo di legge Giovanni Rosadi, è da molto tempo sospettato di essere la penna anonima del poema goliardico “Processo di Sculacciabuchi”. Un testo audace in cui si narra di un prete fiorentino accusato di molestie sessuali a un minore. La vicenda processuale si svolge al cospetto di un tribunale presieduto dal giudice Favoni, coadiuvato da Bucalossi e Finocchietti come giudici a latere. E così via alludendo...

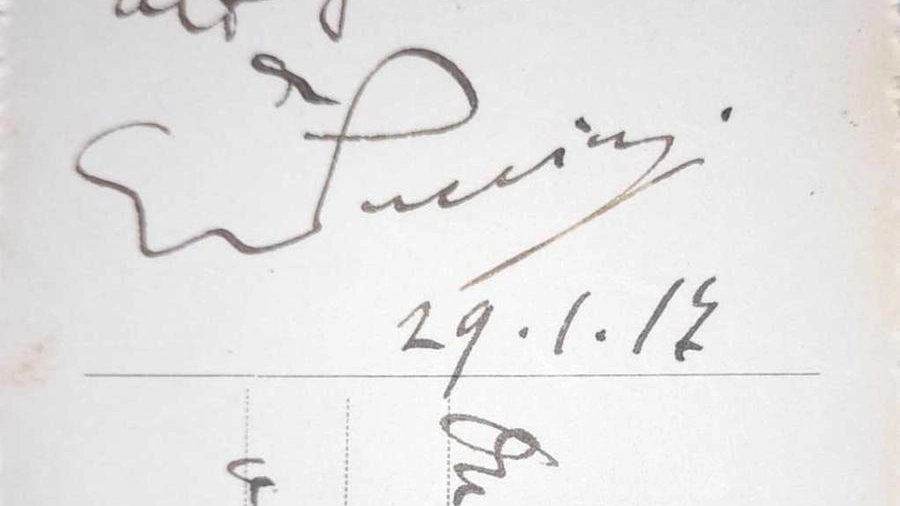

Un’amicizia rimasta nell’ombra, quella tra Rosadi e Puccini, che riemerge da una cartolina postale. Siamo nel 1917 e il Sor Giacomo ringrazia il principe del foro fiorentino. Con l’inattesa “riapparizione” di Rosadi, la cerchia di amicizie di Giacomo Puccini s’infoltisce. Amici: per la verità, una parola un po’ grossa per il compositore che nelle sue lettere, da malinconico inguaribile, si lamentava di non avere un vero amico. Oltre ai numerosi compagni di caccia, che chi scrive ha avuto modo di “resuscitare” in “Andrò nelle Maremme. Puccini a caccia tra Bolgheri e Capalbio nelle lettere inedite a Giuseppe della Gherardesca e Piero Antinori” (Pacini Fazzi), Puccini coltivò rapporti con numerose personalità.

Nato a Lucca il 9 settembre 1862, Giovanni Rosadi studiò giurisprudenza a Pisa ed esercitò l’avvocatura a Firenze. Esponente della Destra liberale, deputato dal 1900 al 1924, da sottosegretario si occupò di pubblica istruzione e di tutela dei beni artistici. Precursore dell’ambientalismo, fu artefice con il filosofo Benedetto Croce della prima legge sulla protezione del paesaggio. Un uomo di cultura a tutto tondo, appassionato di Dante Alighieri.

E qui veniamo al dunque. Perché Puccini il 29 gennaio 1917 rispose affettuosamente a Rosadi? Una rapida concatenazione di date spinge a una congettura. L’11 febbraio 1917, pochi giorni dopo aver ricevuto la cartolina, Rosadi tenne una “Lectura Dantis” a Roma, alla Casa di Dante, dedicata al XXIV canto dell’Inferno: la Bolgia dei Ladri. Può darsi, quindi, che avesse mandato il testo già pubblicato dalla casa editrice Sansoni al compositore che in quel periodo, guarda caso, rimuginava su “Gianni Schicchi”, l’opera ispirata dal XXX canto dell’Inferno. Infatti, di lì a poco, il 18 aprile, Puccini annunciò il nuovo “parto” per il “Trittico” al conte Beppino della Gherardesca: "Ora faccio Suor Angelica (…) poi farò Gianni Schicchi (…) E’ una cosa di una grande comicità". Come a dire, una bolgia di parenti serpenti, di “ladri” gabbati da uno più furfante di loro. E nemmemo un “azzeccagarbugli” medievale si sarebbe mai sognato di assumerne la difesa...

Maurizio Sessa