Dalle acque termali preziose informazioni per conoscere il rischio sismico. Un nuovo studio firmato da Paola Vannoli e Gianluca Valensise, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e da Giovanni Martinelli, associato di ricerca allo stesso ente, pone l’accento anche sulla nostra terra: la Garfagnana, la Lunigiana ma anche sul resto della Toscana. Lo studio si intitola: "Il significato sismotettonico dei geofluidi in Italia" ed è stato pubblicato sulla rivista "Frontiers in earth science". Illustra le interazioni tra la sismotettonica e i diversi geofluidi in Italia. L’obiettivo è comprendere le relazioni esistenti tra i terremoti, la sismotettonica e le emissioni di fluidi naturali, quali le acque termali, l’anidride carbonica e il metano – questi ultimi sono anche gas serra – e i vulcanelli di fango.

A Gianluca Valensise chiediamo l’importanza di questo studio per la nostra zona, all’interno del progresso nella conoscenza del territorio della Garfagnana-Lunigiana.

"In Toscana c’è tanto termalismo ma in realtà questa regione si divide in diverse porzioni. Un conto è il termalismo del settore peri-tirrenico, dove ci sono i vulcani, che comincia da Bagni di Lucca ma è esteso soprattutto nelle province di Pisa, Siena e parte della provincia di Grosseto, tutta la parte del centro-sud della Toscana con il distretto geotermico. Queste sono zone dove la crosta terrestre si è assottigliata, dove il calore arriva perché c’è un gradiente geotermico molto elevato, quindi un flusso di calore che è molto più alto della media nazionale".

Invece qual è la situazione della Garfagnana che pure ha alcune zone termali?

"Man mano che si va verso nord e si arriva in Garfagnana o si va verso nord-est e si arriva sull’Appennino il flusso di calore decresce in maniera drastica fino a una situazione di gradiente geotermico normale, quello medio che si misura in tutto il resto dell’Appennino. Il settore con il più forte termalismo è quello più vicino alla costa. Ci sono sorgenti termali anche nel cuore dell’Appennino, e per noi la Garfagnana fa pienamente parte della catena appenninica, tanto che ci sono i terremoti di tipo appenninico, e precisamente è la parte più settentrionale della catena, che continua nella Lunigiana e finisce ai confini con la Liguria. Se troviamo sorgenti termali in questa regione non è per via del forte gradiente geotermico, ma si tratta di una spia del fatto che qui esistono grandi linee di frattura trasversali alla catena che consentono ai fluidi anche non caldissimi di salire in superficie velocemente.

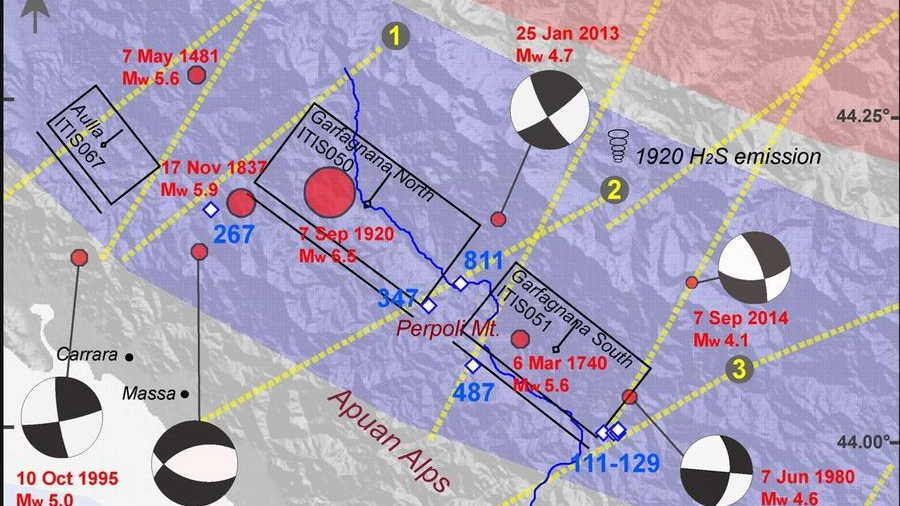

Nella mappa del vostro studio ci sono le 3 linee: Sarzana-Equi Terme con Equi Terme che ha 24 gradi; Massa-Monte Cervarola con le terme di Turrite Secca, (34 gradi) e Pieve Fosciana (39 gradi); e Viareggio-Val di Lima-Bologna con le 19 terme di Bagni di Lucca (fra 34 e 55 gradi), a cui si aggiungono le terme di Gallicano (23 gradi). Cosa significano?

"In queste zone il gradiente geotermico non è altissimo ma è comunque superiore alla media. Mille metri sotto il suolo della Garfagnana ci sono fluidi a 60-80 gradi. Se hanno la possibilità di arrivare rapidamente in superficie perché ci sono “linee di debolezza” come quelle di cui stiamo parlando, il fluido caldo lo ritroviamo in superficie e si ha l’impressione di essere sull’Amiata o in altre zone termali della Toscana. Ma si tratta di un meccanismo diverso, in cui prevale la velocità di risalita rispetto al fatto che ci sia molto calore endogeno".

Cosa comportano queste linee trasversali oggetto del vostro studio?

"Usiamo i fluidi caldi come indicatori di dove sono queste linee trasversali, che sono importanti perché limitano la lunghezza delle grandi faglie che a loro volta provocano i forti terremoti, limitandone così la magnitudo. La struttura che chiamiamo “Garfagnana nord” è la rappresentazione semplificata della faglia responsabile del terremoto del 1920, e appare limitata a nord e a sud da due di questi grandi corridoi. Una struttura che non può spingersi oltre questi corridoi. Questa è la cosa importante, perché resta incassata nel mezzo, incapace di crescere in lunghezza".

Dunque si tratta di fette di crosta terrestre ben separate. Con quale effetto?

"L’effetto di tali strutture trasversali, messe in evidenza da questi fluidi che arrivano in superficie, è proprio quello di “affettare” le faglie. Più strutture trasversali ci sono più le faglie vengono affettate e quindi sono più corte, e la magnitudo massima dei terremoti sarà minore. Ci sono zone d’Italia dove il grado di fratturazione dovuto a questi allineamenti trasversali alla catena è tale per cui restano pezzetti di crosta troppo piccoli per causare forti terremoti, e tutto si risolve con una serie di terremoti relativamente piccoli. Quelli della Garfagnana non sono terremoti immensi rispetto a quelli che vediamo nel sud Italia. Proprio al sud vediamo che la spaziatura fra le grandi linee trasversali è maggiore, fino a 30-40 chilometri, dunque fra loro ci possono stare alcune “megafaglie”, come ad esempio quella dello Stretto di Messina".

Alla fine cosa insegna il vostro studio?

"Per la Garfagnana abbiamo la conferma di uno schema che avevamo già ipotizzato 20 anni fa. Vari altri lavori di ricerca recenti confermano questo schema, che all’inizio non era preso troppo sul serio mentre ora ad esso si stanno allineando un po’ tutti. Per questa zona abbiamo delle conferme del modello che avevamo indicato e le varie ricerche lo supportano".

Resta il mistero sismico nella parte sud della Valle del Serchio. Cosa si può dire?

"A est della Val di Lima c’è un bel pezzo di Appennino, dall’Abetone all’alto pratese, dove non ci sono terremoti. Nulla, neppure eventi minori, a parte vaghe notizie di terremoti risentiti a Pistoia alla fine del XIII secolo. In questa zona non si è capito come vanno le cose. Una possibilità e che queste strutture trasversali della catena abbiano un ruolo nell’impedire che si immagazzini abbastanza energia da dare grandi terremoti. Questo fenomeno si spiega solo l’esistenza di strutture profonde che non vediamo, ma di cui evinciamo la presenza in maniera indiretta: una di queste maniere è vedere dove vengono su i fluidi naturali, che sono la firma di quello che succede nella crosta profonda".

Paolo Mandoli