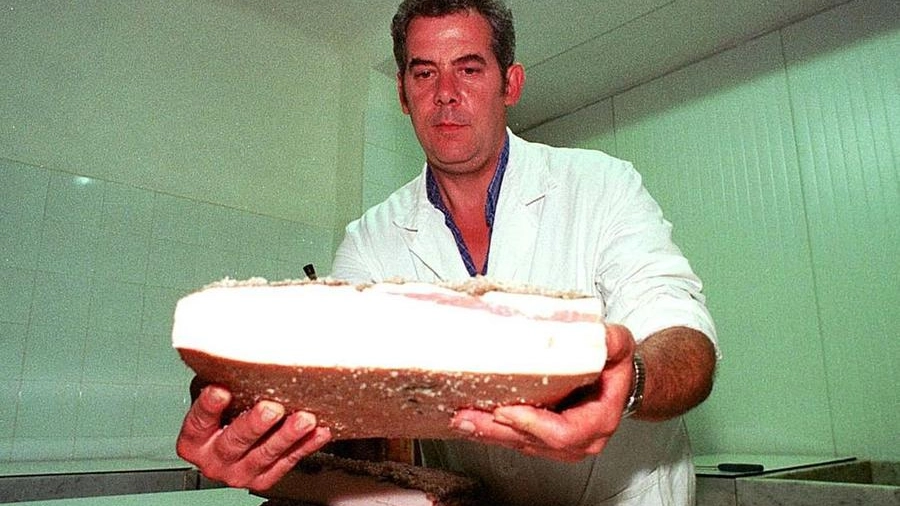

La pandemia ha in qualche modo reso il nostro mondo un po’ più piccolo: bloccati per settimane all’interno dei confini comunali, nei borghi e nei paesi si sono riscoperti spesso prodotti e ricette di un tempo, quelle tradizionale. E nel ‘piccolo’ abbiamo ritrovato la grandezza di un territorio che vanta decine di eccellenze capaci di sopravvivere alla pandemia: Coldiretti Massa Carrara conta ben 72 specialità alimentari tradizionali della provincia apuana: prodotti che spesso e volentieri arrivano da piccoli borghi arroccati sulle montagne o dell’entroterra lunigianese, capaci di raccontare pezzi di storia angoli della provincia meglio di tante pagine di storia partendo proprio dal nome del paese che spesso viene affiancato a quello del prodotto per riconoscerlo meglio. Il ciorchiello di Casette e il pane di Vinca, la patata di Regnano e la cipolla di Ripola, piccolissimo borgo di Licciana Nardi, solo per citare una delle cinque varietà di cipolle tradizionali della provincia apuana. Colonnata è famosa nel mondo, oltre che per il marmo, per il lardo di Colonnata (nella foto grande), e così Zeri, per la pecora zerasca. Lo stesso vale per la Marocca di Casola in Lunigiana dove gli abitanti sono circa mille, o per il panigaccio di Podenzana, la pattona di Comano, il rapino di Bergiola. Sono alcune delle 72 specialità alimentari tradizionali della provincia di Massa Carrara salvate dalla pandemia grazie agli agricoltori per sostenere la rinascita del Paese. Coldiretti li mette in fila sulla base di quanto emerso dal nuovo censimento delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. "Le specialità alimentari tradizionali, e così le produzioni a denominazione hanno avuto sicuramente un ruolo decisivo nella promozione del territorio, nella crescita e nello sviluppo di piccole filiere agricole ed agroalimentari nella nostra provincia – spiega Francesca Ferrari (nella foto a destra), presidente Coldiretti Massa Carrara –.Molte località del nostro territorio, alcune delle quali remote, sono associate e conosciute per il prodotto che esprimono piuttosto che per altre ragioni. L’enogastronomia è tra le motivazioni più importanti nella scelta di un viaggio. I prodotti tipici sono lo spot più potente ed importante che il nostro territorio esprimere per naturale predisposizione". Piccola e remota, ai confini nord dell’impero, è la provincia apuana a trainare la Toscana nella classifica nazionale per numero di specialità alimentari tradizionali, la prima in Italia per numero di Dop, Igp e Sgt: la nostra regione conta 92 prodotti ma è merito anche del contributo dello straordinario paniere di Massa Carrara con i suoi 27 prodotti vegetali tra ortaggi, legumi, farine e frutta, 22 tra paste fresche, prodotti della panetteria e della biscotteria, 15 carni ed insaccati, 5 formaggi, 1 pesce e 1 liquore, 2 Dop, il miele della Lunigiana e la farina della Lunigiana, e un Igp, il lardo di Colonnata. Scorrendo nel paniere delle specialità alimentari troviamo vere e proprie perle del patrimonio agroalimentare, molto conosciute al grande pubblico, ma molte altre, meno. E’ il caso sulla costa della mocetta carrarina, salume simile alla bresaola fatto con la carne di coscia di cavallo, della focaccia di nonna Pilade associato alla frazione di Fossone, della ricotta di pecora massese, il pecorino della costa apuana che evoca un’intera porzione di territorio, la torta Cybea di Massa, la salsiccia di Montignoso, lo zuccotto massese, la castagna di Antona, i peschetti del Candia. Ma è in Lunigiana che i prodotti tipici arrivano prima delle stesse località. Ne sono un esempio la spalla cotta di Filattiera legato ai festeggiamenti della Fiera del Ponte o la carne di cavallo di Comano. Tra le carni l’agnello di Zeri, tra le paste, biscotti ed altri prodotti della panetteria le lasagne bastarde della Lunigiana, il Pane di Po ed il Pane di Pontremoli. Tra i prodotti vegetali la cipolla di Terceretoli, che identifica un piccolo borgo del comune di Mulazzo e la più conosciuta cipolla di Treschietto insieme al fagiolo di Bigliolo.

Francesco Scolaro