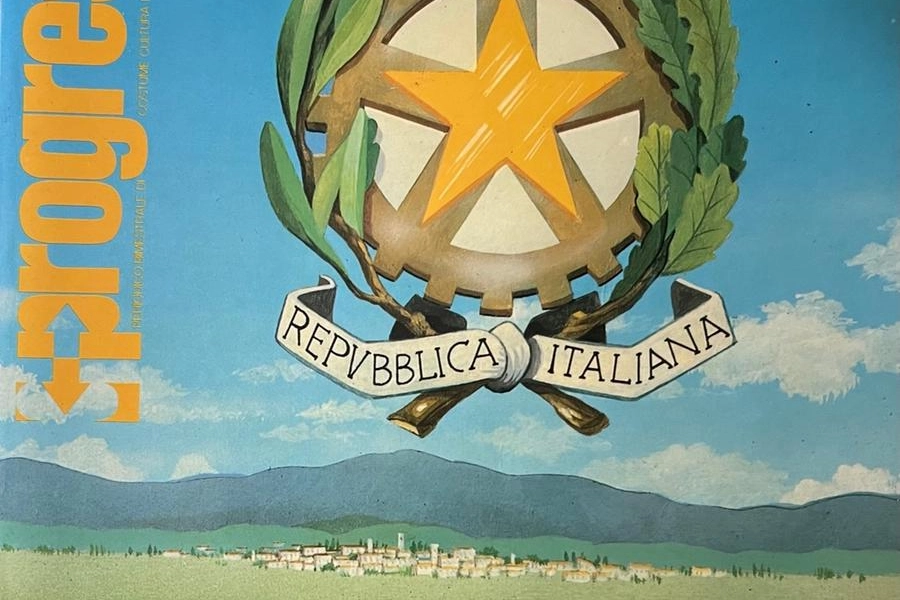

Claudio Martini con la prima targa "PO" e la copertina di "Progress"

Prato, 15 aprile 2022 - Sembrava la vittoria di una coppa del mondo: a mezzogiorno del 16 aprile 1992 per le strade le auto suonavano i clacson, trillavano le sirene delle fabbriche e le campanelle delle scuole, le campane delle chiese suonavano a festa. Poteva sembrare una manifestazione di provincialismo, e in effetti lo era, ma in un altro senso: quello di un traguardo sognato per decenni e raggiunto con tanta, tanta fatica. L'istituzione della provincia di Prato con Montemurlo, Vaiano, Cantagallo, Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano, trent'anni fa, fu una meta simbolica - il tanto agognato distacco dalla matrigna Firenze, il riconoscimento di una autonomia concessa a realtà imparagonabili per peso sociale, storico ed economico con la città del tessile - e concreta, per la necessità vitale di poter contare su quelle derivazioni burocratiche e organizzative che lo status avrebbe portato con sé.

Non solo campanile, dunque. Anche così si spiega il pervicace impegno dei pratesi per ottenere l'ente e la grande festa della città, iniziata a dire il vero a fine marzo quando il presidente Cossiga firmò il decreto che istituiva la Provincia (ministro dell'Interno era all'epoca Vincenzo Scotti). Per chi non ne conosce la storia, vale la pena ricordare che il lungo cammino era cominciato addirittura nel 1919 con la costituzione del comitato Pro-Prato da parte del professor Alighiero Ceri. Come ricordava Rolando Caciolli nel volume "Storia della istituzione della provincia di Prato" (ed. del Palazzo), la domanda cadde presto nel dimenticatoio ma nel 1925 arrivò l'istituzione del circondario: era il primo nucleo della provincia che sarebbe arrivata quasi settant'anni dopo, con l'aggiunta di Calenzano e Tizzana-Quarrata, mentre mancavano Vaiano e Poggio a Caiano che non erano ancora comuni autonomi. E di certo, se la scelta fosse stata nelle mani di un alieno lontano dalle pressioni della politica e non solo, il territori provinciale sarebbe ben diverso: difficile considerare Calenzano più fiorentina che pratese, per la continuità territoriale e la presenza imprenditoriale pratese, Agliana di Prato aveva anche il prefisso telefonico, Barberino all'inizio voleva aderire, e di converso Carmignano e Poggio - i "medicei" - hanno sempre storto il naso all'ipotesi pratese. Ma la scelta andava presa invece anche tenendo conto delle pressioni pistoiesi e fiorentine, che volevano salvaguardare il proprio territorio.

Gli aneddoti sulla storia della Provincia laniera si sprecano. Come il dibattito se andare "sotto Pistoia" o "sotto Firenze", e chissà se la storia sarebbe stata diversa scegliendo la prima, che in fondo era già la diocesi di riferimento da secoli. E che dire del simbolo italico della provincia: la targa automobilistica. Quando, negli anni Sessanta, fu istituita la provincia di Pordenone, staccatasi da Udine, ci fu un maggiorente pratese che prese il treno e andò a pregare di non scegliere la sigla provinciale PO, perché altrimenti Prato sarebbe rimasta senza possibilità di scelta, essendo tutte le altre combinazioni già adottate. Ma il problema si pose lo stesso, perché per alcuni anni erano state in circolazione le targhe PO di Pola, che poi divento PL. Fra le ipotesi più fantasiose, in un dibattito che fece emergere ironia e folklore, si arrivò a pensare alla targa PX mentre i megalomani - ma che smacco sarebbe stato per gli altri... - arrivarono a concepire la scritta "Prato" per esteso, come era solo per Roma capitale. Ma la burocrazia è più serie perfino di quanto si immagini e alla fine PO fu. Nella foto (sullo sfondo di una iconica copertina del 1981 di "progress", periodico dell'allora Cassa di risparmi e depositi di Prato) si vede il sindaco Claudio Martini con la targa numero 1.

Con l'abolizione dell'ente il sogno della Provincia come volano di crescita è rimasto a metà, basti pensare alle carenze degli uffici territoriali, all'assenza della Motorizzazione. La data del 16 aprile 92 è rimasta il toponimo di un brutto viale di periferia. Ma la provincia ha portato anche benefici, e non pochi. E in fondo il senso più alto di quell'operazione era soprattutto rimediare a un'assurdita tutta italiana: che una città (allora) di quasi duecentomila abitanti, polo industriale fra i più importanti d'Italia, fosse da considerare una costola di Firenze. Almeno quello non lo potrà cancellare nessuno.