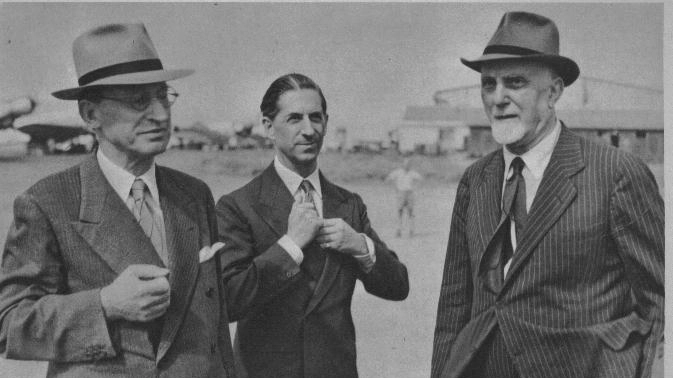

Carlo Sforza, ministro degli Esteri . Il conte antifascista a un passo dalla presidenza della Repubblica

Una vita in diplomazia, ministro del regime liberale nei primi anni ’20 del ‘900, un lungo esilio volontario negli anni del Fascismo, il ritorno in patria per ricoprire ancora incarichi prestigiosi nei primi governi dell’Italia libera e poi repubblicana. Carlo Sforza da Montignoso è una figura di primo piano nella politica italiana del secondo dopoguerra, piuttosto defilata, quasi dimenticata da queste parti (nemo propheta in patria), ma di rilievo. E’ lui, con Alcide De Gasperi, a mettere le basi dell’europeismo e dell’atlantismo (che poi hanno ispirato la politica estera italiana fino ad oggi) quando di Europa e di Patto Atlantico se ne parlava ma era ancora tutto di là da venire, anche se il manifesto di Ventotene (il testo fondante dell’unione europea scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nel confino dell’arcipelago pontino) è del 1941.

Nato a Montignoso nel 1872, figlio dello storico Giovanni Sforza, il conte Carlo ha una lunghissima esperienza diplomatica. Laureato in giurisprudenza, entra in diplomazia nel 1896, è capo di gabinetto del ministro degli Esteri Antonino San Giuliano nel 1910; è ministro plenipotenziario in Cina tra il 1911 e il 1915; rappresentante dell’Italia in Serbia dal il 1915 al 1918. Nel 1919 è nominato senatore e nello stesso anno e in quello successivo, è sottosegretario agli Esteri (e alto commissario per l’Italia a Costantinopoli) nei due governi Nitti; è ministro degli Esteri nel governo Giolitti (1920-1921) e nel 1920 ha un ruolo di primo piano nella firma del trattato di Rapallo con la Jugoslavia (che stabilisce i confini tra l’Italia e il nuovo stato nato dalle ceneri dell’impero turco).

Nel 1922 è ambasciatore a Parigi ma nel 1927 lascia l’Italia per un esilio volontario tra Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti, in contrasto con il programma del Fascismo che giudica “una collezione di luoghi comuni e di grullerie demagogiche” dopo che entra in contrasto con Mussolini (che già lo aveva criticato per “aver tradito i fratelli della sponda dalmata”) per la vicenda dannunziana di Fiume; ma anche per le minacce ricevute, per una aggressione subita, per la casa incendiata. Inizialmente i suoi rapporti con Vittorio Emanuele III sono di stima, ma si deteriorano progressivamente, quando il re mostra titubanza nel richiamare una squadra navale che era andata in appoggio a D’Annunzio nell’operazione di Fiume e soprattutto quando Sforza individua le responsabilità del re nell’avvento del Fascismo. Rientra in Italia nel 1943, dopo la caduta del Fascismo, si pronuncia per l’immediata abdicazione di re Vittorio Emanuele III, ed è ministro senza portafoglio nel secondo governo Badoglio e nel primo governo Bonomi del 1944.

Subisce il veto di Churchill che non lo vuole ministro degli Esteri del nuovo governo Badoglio (nato a Salerno nell’aprile del 1944) e anche nel successivo governo Bonomi dello stesso anno (nato dopo la liberazione di Roma). E dagli inglesi arriva ancora un veto quando i partiti lo indicano come presidente del Consiglio dopo la caduta del primo governo Bonomi. Robert Eden, ministro degli Esteri di Churchill, si rifiuta di corrispondere con lui, sia direttamente che attraverso l’ambasciata. Gli inglesi accusano Sforza di slealtà e imperizia diplomatica per non avere mantenuto l’impegno assunto in precedenza, ovvero di non avere sostenuto la monarchia al suo rientro. “Politicamente è inutilizzabile, è pieno di sé” dice di lui Churchill.

I due si riconciliano nel 1974 quando Sforza arriva a Londra come ministro degli Esteri e Churchill che, pur avendo vinto la guerra, ha perso le elezioni ed è a capo dell’opposizione. Sforza è presidente della Consulta tra il 1945 e il 1946, deputato repubblicano alla Costituente, ambasciatore straordinario in America latina. E mentre condanna senza incertezze l’operato del re, temporeggia invece nel ripudiare l’istituzione monarchica per poi sterzare decisamente verso la forma repubblicana. Dal terzo governo De Gasperi del 1947 siede ininterrottamente sulla poltrona più alta della Farnesina, ministro degli Esteri di cinque governi De Gasperi, dal febbraio 1947 al 1952, anno della morte. Nella veste di ministro degli esteri è impegnato per la ratifica del trattato di pace con gli Alleati, per l’adesione dell’Italia al piano Marshall, per l’ingresso nella NATO. A guidare la sua azione diplomatica è il concetto fondamentale che le situazioni difficili non si risolvono con l’idea della forza ma con la forza delle idee.

"E’ stato un personaggio di primo piano, repubblicano, antifascista, ambasciatore, ministro, che doveva diventare anche presidente della Repubblica, ma poi gli fu preferito Luigi Einaudi – dice Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso – un grande, come del resto tutta la famiglia Sforza, un personaggio importante per tutti noi che però abbiamo sempre messo poco in evidenza- continua Lorenzetti accennando un mea culpa – in passato sono stati fatti degli studi ma noi siamo un piccolo comune e occorrerebbero più risorse per portarlo alla attenzione che merita, come gli altri suoi concittadini Giorgini e Bertagnini".

Maurizio Munda