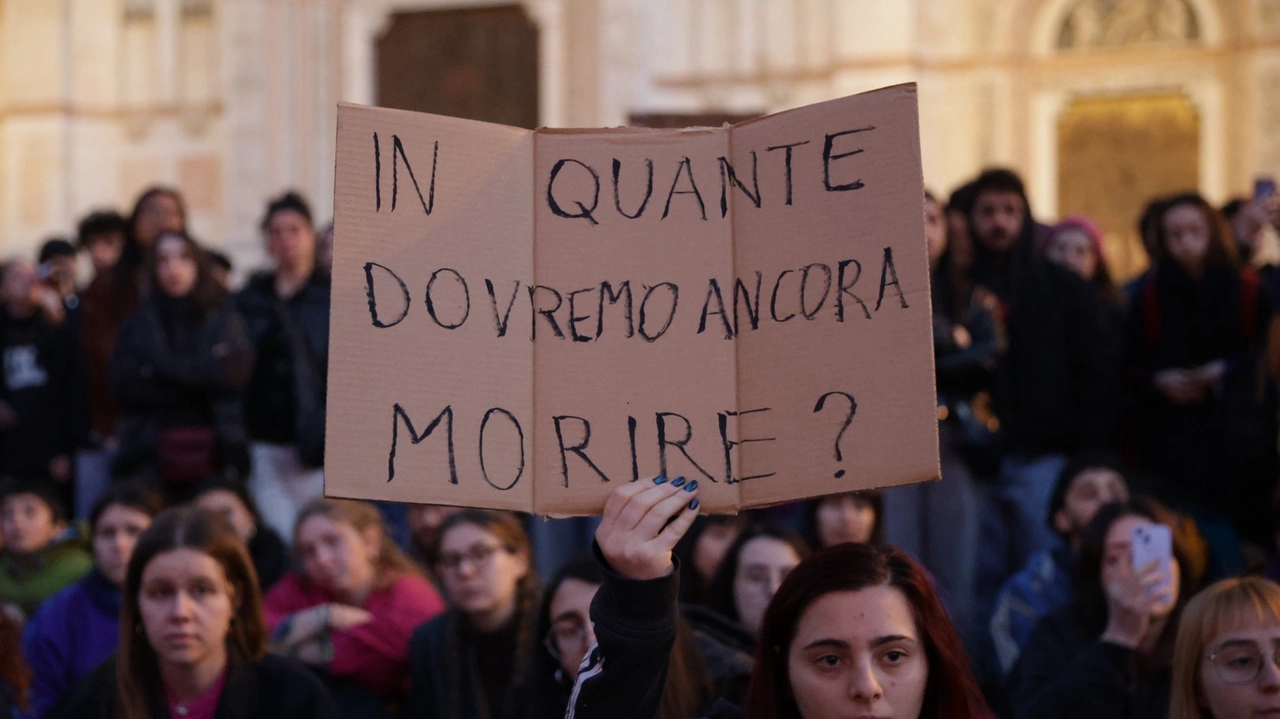

Una fiaccolata contro i femminicidi

Si sono svolti ieri i funerali di Ilaria Sula, la giovane ternana uccisa dall’ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso. La morte di Ilaria è diventata, insieme a quella di Sara Campanella, un simbolo della lotta alla violenza di genere. Forse anche per la violenza con cui è stata uccisa e per la noncuranza con cui il suo corpo, infilato in una valigia, è stato abbandonato in un bosco. E in questa tragedia particolare terribili continuano ad emergere: la madre del femminicida ha ammesso di aver aiutato il figlio a pulire il sangue e a nascondere le tracce di ciò che aveva fatto, ed è ora indagata per concorso in occultamento di cadavere. Perché un genitore difende e aiuta un figlio capace di uccidere? La risposta non va cercata in una responsabilità individuale, ma all’interno di una cultura che, da generazioni, trasmette modelli familiari patriarcali. Qual è allora il ruolo dell’educazione familiare nella violenza di genere?

La doppia educazione emotiva: maschi alla forza, femmine alla cura

Nell’educazione che le famiglie danno ai figli e alle figlie si riflettono spesso le caratteristiche della società patriarcale in cui tutti siamo immersi. In primo luogo, l’educazione emotiva viene trasmessa in modo diverso: se le figlie femmine vengono educate alla cura dell’altro, al silenzio, all’adattamento spesso anche a costo di sacrificare se stesse, ai figli maschi viene spesso negata la possibilità di esplorare la propria emotività, considerata segno di debolezza. Non viene insegnato loro a nominare ciò che provano, né a elaborarlo; viene chiesto invece di reprimere, negare, incanalare le emozioni nella forza o nella rabbia.

È così che nasce quel modello di mascolinità tossica che bell hooks definisce con precisione in The Will to Change: l’uomo che non deve chiedere mai, che si definisce attraverso il dominio e la forza, e che vive l’amore come possesso. E quando questa costruzione entra in crisi - con una separazione, un rifiuto, una perdita di controllo - la reazione non è l’elaborazione del dolore, ma la vendetta, la rabbia, la punizione.

Lorenzo Gasparrini, filosofo e attivista, da anni denuncia il modo in cui la virilità viene trasmessa e imparata come una performance: controllo, successo, potere. Ma se un’identità si fonda solo sull’esercizio del potere, ogni perdita diventa una sconfitta personale. E nel caso delle relazioni intime, questa sconfitta viene riversata sulle donne, spesso in modo brutale.

“Fare l’ometto” ed “essere una signorina”: i ruoli di genere imposti sin dall’infanzia

Questo modello di educazione emotiva si riflette anche su quella comportamentale. Se vediamo un bambino tirare un pugno, è facile giustificarlo pensando: “È vivace perché è un maschio”. Ed è altrettanto facile sentire un genitore dire al proprio figlio di non piangere, di “fare l’uomo”. Alle bambine si richiede invece maggiore controllo e attenzione nei confronti degli altri. Una differenza di trattamento che può produrre effetti importanti, per cui le ragazze imparano a giustificare, comprendere, assumersi le colpe pur di mantenere un legame intatto. I ragazzi, invece, non sanno comunicare la propria frustrazione né chiedere aiuto.

Elena Gianini Belotti, in Dalla parte delle bambine, pubblicato la prima volta nel 1973, osserva come nei bambini maschi i comportamenti come l’aggressività, l’impulsività, il disordine, l'insubordinazione, vengono giustificati come parte della loro natura. Viene trasmesso il messaggio che “un maschio deve farsi valere”, anche a costo di prevaricare. Questo conduce a una soglia di tolleranza più alta verso l’errore o l’abuso nei maschi: sono “fasi”, “momenti di crescita”, “scatti d’ira”.

Alle bambine invece viene chiesto di essere ordinate, pulite, tranquille, attente. E vengono punite socialmente - con la disapprovazione o l’isolamento - se si comportano in modo aggressivo o vivace. Questi comportamenti creano una cultura del contenimento, dove la bambina impara a non disturbare, a non sovrastare, a non affermarsi apertamente. L’autrice parla di “educazione alla rinuncia”: al proprio spazio, alla propria rabbia, ai propri desideri.

Se un testo degli anni ‘70 può sembrare troppo datato per dialogare con il presente, Loredana Lipperini dimostra che non è così: nel suo Ancora dalla parte delle bambine, risposta diretta al volume della sua predecessora, la giornalista si chiede se dagli anni ‘70 al 2007 (anno in cui pubblica il suo libro) sia cambiato qualcosa nel differente paradigma educativo per maschi e femmine. E la risposta è che sì, qualcosa è cambiato, ma non così tanto: Lipperini osserva che, nonostante i progressi apparenti, nelle famiglie italiane continuano a prevalere ruoli rigidi, in cui le bambine aiutano in casa, i maschi no; le bambine vengono rimproverate per il disordine, i maschi “sono fatti così”. I genitori trasmettono, spesso inconsciamente, modelli educativi legati alla “brava bambina” e al “maschietto da difendere”. Questo porta a una struttura educativa sbilanciata che si tramanda generazione dopo generazione, e che gioca un ruolo chiave nei comportamenti degli adulti futuri.

Il femminicidio come atto collettivo e struttura sociale

Il femminicidio è un gesto individuale, ma si sviluppa in un terreno sociale, culturale, sistemico, dove la violenza viene normalizzata in mille piccole forme: quando si giustifica la gelosia come prova d’amore, quando si minimizza uno schiaffo come “uno scatto di nervi”, quando si insinua che “forse lei lo ha provocato”. Ogni volta che accade questo, si sta partecipando alla costruzione di quel gesto estremo. Come affermano molte studiose femministe — da Rita Laura Segato a Judith Butler — il femminicidio non è mai un raptus: è una struttura sociale.

In questo contesto, anche l’intervento della madre dell’omicida può essere letto non come un atto di complicità consapevole, ma come il riflesso condizionato di una cultura che assegna alle donne il compito di proteggere gli uomini a ogni costo. La madre che nasconde, giustifica o difende un figlio violento sta agendo secondo uno schema appreso, dove la protezione del maschio è più importante della giustizia per la vittima.

Come ha osservato bell hooks, il sistema sociale e familiare patriarcale è strutturato in modo tale che la madre, pur essendo consapevole della gravità della situazione, si ritrovi spesso intrappolata in un ruolo che le impedisce di fare la cosa giusta: denunciare, proteggere la vittima, fermare la violenza. Questa complicità involontaria, pur non essendo assolutamente giustificabile, si inserisce in un contesto culturale più ampio, che vede le donne stesse essere educate ad accettare il loro ruolo di “custodi del legame”, anche a costo di mettere a tacere il male che quel legame può generare. L'amore materno, in queste circostanze, diventa spesso un'arma a doppio taglio, con la madre che si trova a proteggere chi invece dovrebbe essere fermato.

Non si tratta di spostare la colpa da un uomo a una donna, ma di illuminare il sistema che continua a far ricadere sulle donne — madri, partner, figlie — la responsabilità del contenimento della violenza maschile. Il femminicidio non è solo una tragedia individuale, ma un fallimento collettivo di una società che, fin dalla nascita, insegna ai maschi ad agire con forza e alle femmine a piegarsi. Finché non rompiamo questa catena di educazione alla violenza e alla sottomissione, ogni donna che muore sarà una vittima non solo di un uomo, ma di un’intera cultura che ha scelto di non cambiare.